Suchen und Finden

Service

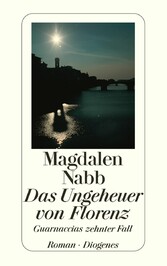

Das Ungeheuer von Florenz - Guarnaccias zehnter Fall

Magdalen Nabb

Verlag Diogenes, 2014

ISBN 9783257605976 , 544 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

[41] 2

Am Sonntagvormittag war die Stadt noch in einen warmen, nebligen Dunst gehüllt. Der olivgrüne Fluß glitt gemächlich zwischen den hohen, ockerfarbenen Gebäuden hindurch, und die nassen Ziegeldächer schienen zu leuchten.

Als der Maresciallo auf dem Weg zur Polizeidirektion den Fluß überquerte, konnte er nicht weiter sehen als bis zur nächsten Brücke und zu den grauen, schemenhaft wirkenden Bäumen dahinter. Flußaufwärts stand zu seiner Rechten einsam der Ponte Vecchio; die Hügel, die man sonst im Hintergrund sah, waren hinter einem Dunstschleier verborgen. Deshalb, und vielleicht auch, weil es Sonntag war und die Lampen in den Juweliergeschäften nicht brannten, sah die Brücke im trüben Morgenlicht aus wie eine verlassene Theaterdekoration. Außerdem war es still. Die Mehrzahl der braunen und grünen Fensterläden der hohen Gebäude am Ufer war noch geschlossen, und in den Straßen herrschte noch kaum Verkehr.

Es war die beste Zeit für einen Spaziergang und eine Stadtbesichtigung, und der Maresciallo und seine Frau sprachen immer wieder davon, daß sie sich einmal dazu aufraffen sollten. Sie hatten sich, mit einem Stadtführer bewehrt, zwei- oder dreimal auf den Weg gemacht und die Jungs mitgenommen. Aus irgendeinem Grunde aber hatten sie das nicht fortgeführt. Ihre Söhne waren noch ein bißchen zu klein, um an solchen Unternehmungen Gefallen [42] zu finden – nachdem sie einmal bis ganz hinauf auf Giottos Campanile gestiegen waren und die Pferde in den Rüstungen im Stibbert-Museum gesehen hatten, hatten sie die Nase voll gehabt und nichts mehr sehen wollen. Und da sie andererseits auch noch ein bißchen zu jung waren, um einen ganzen Vormittag lang sich selbst überlassen zu bleiben, hatten sie das Ganze aufgegeben. Trotzdem, wirklich schade. Sie sollten es noch einmal versuchen.

Nun jedenfalls genoß der Maresciallo seinen Spaziergang, so kurz er auch war, und er legte sogar in einer Bar, der Kaserne fast gegenüber, eine Pause ein und trank einen Kaffee. Dabei ließ er sich Zeit und betrachtete die lange Ladentheke, die mit dekorierten Kuchen und Torten gefüllt war und die schon bald von jungen Familien, die zum Sonntagsessen bei den Großeltern unterwegs waren, leergekauft werden würde.

Von dem farbenfrohen Kontrast zu dem trüben Tag draußen angeregt, beschloß er, selbst einen Kuchen zu kaufen – am besten gleich, wo es noch viel Auswahl gab – und ihn, da er schwerlich mit einem schleifengeschmückten Päckchen vor seinem Capitano erscheinen konnte, auf dem Heimweg mitzunehmen.

Er entschied sich für eine torta della nonna, eine mit Mandeln und Zuckerguß bedeckte Cremetorte, und bezahlte sie zusammen mit dem Kaffee. Als er die Via Borgo Ognissanti überquerte und in den Kreuzgang des ehemaligen Konvents eintrat, in dem jetzt das Polizeipräsidium untergebracht war, kam ihm ein Streifenwagen entgegen, der mit hoher Geschwindigkeit hinausfuhr und die sonntagmorgendliche Stille mit seiner Sirene durchschnitt. [43] »Ich?« Der Maresciallo verstummte für einen Augenblick verblüfft, bevor ihm wieder klarwurde, wem er gegenübersaß. »Es tut mir leid … ich wollte nicht – ich war nur so überrascht.« Er forschte im Gesicht von Capitano Maestrangelo nach irgendeinem Anhaltspunkt, einem Hinweis wenigstens auf eine Erklärung, die aus seinen Worten nicht hervorging. Das einzige, was er davon ablesen konnte, war Verlegenheit und vielleicht auch Zorn. Der Capitano war nie sehr mitteilsam gewesen, doch der Maresciallo kannte ihn schon so viele Jahre, daß er normalerweise entziffern konnte, was sich hinter dem gutaussehenden, tiefernsten Gesicht abspielte. Diesmal jedoch wich ihm der Capitano mit seinem Blick aus, und nach einer kurzen Weile ließen die glatten braunen Hände den Stift, den sie zwischen den Fingern gedreht hatten, fallen, und der Capitano stand auf und ging zum Fenster hinüber. Dort blieb er stehen, dem Maresciallo den Rücken zukehrend, und schwieg.

Warum ich? Warum gerade ich? Der Maresciallo schwieg ebenfalls, doch er ließ den Blick seiner bekümmerten, leicht vorstehenden Augen durch den Raum wandern, als könnten ihm die dunklen Ölgemälde, die weichen Ledersessel oder die Reihe der Armeekalender, die an roten Troddeln hingen, eine Antwort auf seine Frage geben. Das einzige, was ihm einfiel, war eine zweite Frage.

»Und warum gerade jetzt? Mir ist nicht zu Ohren gekommen, daß irgend etwas passiert wäre. Er hat schon seit … wie lange … fünf Jahren nicht mehr getötet.«

»Seit fünf Jahren, ja. Seit 1985.«

»Ich weiß natürlich nicht viel von diesen Dingen, aber [44] ich habe die, die etwas wissen, sagen gehört, es wäre auch gut möglich, daß er tot ist.«

»Das wäre gut möglich, ja. Es könnte jedoch auch sein«, der Capitano wählte seine Worte mit Bedacht, »daß er wegen eines anderen Verbrechens im Gefängnis sitzt, nur zum Beispiel. Ich will damit sagen, es könnte auch andere Gründe dafür geben, daß er nicht mehr aktiv ist.«

Ohne auf seine Worte zu achten, korrigierte sich der Maresciallo und stellte, so verbindlich wie möglich, die Frage anders: »Ist das die Meinung von diesem Simonetti?«

Der Capitano zögerte und wandte ihm dann das Gesicht zu. »Ich hätte es besser wissen müssen. Ihnen kann man nichts vormachen, Guarnaccia. Ich werde uns Kaffee heraufkommen lassen.« Er kam herüber, setzte sich und drückte die Klingel auf seinem Schreibtisch. Und wieder nahm er seinen Stift in die Hand und wich dem Blick des Maresciallo aus.

»Es kommt ja auch nicht oft vor, daß Sie mir etwas vormachen wollen. Sagen Sie mir nichts, was Sie nicht sagen dürfen.« Dann runzelte er die Stirn. »Simonetti … Ist das nicht der Vertreter der Anklagebehörde, den wir …«

Ein junger Carabiniere erschien an der Tür. Der Capitano bestellte Kaffee und wartete, bis die Tür wieder geschlossen wurde.

»Im Fall Becker, ja. Ich dachte, Sie würden sich an ihn erinnern.«

»Du meine Güte.«

»Genau.«

Anständige Leute aus der Staatsanwaltschaft, die einen seine Arbeit machen ließen und einem, wenn nötig, Rückendeckung [45] gaben, waren spärlich gesät, und zwischen den anderen und den Ermittlungsbeamten, die nach ihrer Pfeife tanzen mußten, gab es oft Unstimmigkeiten. Sich in die Gedankengänge eines Verbrechers hineinzuversetzen lernte man nicht auf der Universität oder in den Salons der feinen Gesellschaft. Die besten von ihnen wußten nichts, hörten aber denen, die etwas wußten, wenigstens zu. Die schlimmsten wußten nichts und hörten auf niemanden. Simonetti gehörte zur letzteren Kategorie und trat vor Gericht stets hochelegant gekleidet auf, wenn er die Lorbeeren für das einstrich, was die Ermittler, seiner arroganten, schlechten Durchführung des Falles zum Trotz, erreicht hatten.

Der Maresciallo machte Simonetti keinen Vorwurf dafür, daß er den Fall Becker nicht hatte lösen können, doch daß er das Leben eines Unschuldigen zerstört hatte, weil er niemanden sonst hatte verhaften können, das nahm er ihm übel. Und darüber machte er sich nun seine Gedanken.

»Es überrascht mich, daß er diesen Fall übernehmen will«, sagte er. »Ich will sagen, es haben schon bessere Leute als er kapitulieren müssen, als die Spur noch heiß war, wie Sie es vielleicht ausdrücken würden, und ausgerechnet jetzt … Außerdem hat man, soviel mir bekannt ist, nie auch nur das kleinste Schnitzelchen eines Indizes gefunden. Simonetti kommt mir nicht wie ein Mann vor, der sich vor aller Öffentlichkeit blamieren will.«

»Nein, das würde ihm gar nicht gefallen.«

Der Kaffee wurde gebracht, und der Maresciallo verrührte nachdenklich seinen Zucker, bevor er sagte: »In dem Fall gehe ich davon aus, daß der Oberstaatsanwalt ihm [46] die Sache aufgehalst hat und er keine andere Wahl hatte. Er dürfte dementsprechend gereizt sein.«

»Der Oberstaatsanwalt und Simonetti«, erwiderte der Capitano, als spräche er zu seinem Stift, »sind alte Freunde. Ich glaube, sie gehen gemeinsam auf die Jagd. Simonetti ist ehrgeizig. Dieser Fall, das Ungeheuer, ist dem Oberstaatsanwalt ein Pfahl im Fleische. Das kommende Jahr ist das letzte in seiner Amtszeit. Dann geht er in Pension. Er hat sich einen Namen gemacht – Sie wissen ja, daß er viele Erfolge bei Entführungsfällen hatte, was ihm nicht nur hier, sondern auch in anderen betroffenen Ländern einen gewissen Ruf eingebracht hat. Er hat auch viele Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus gehabt. Das war ein energischer und, wenn Sie so wollen, sogar aggressiver Kampf gegen das Verbrechen, und er hat zweifellos jeden Augenblick dabei genossen.«

»Aber Sie mögen ihn nicht besonders.«

»Sagen wir so, für meinen persönlichen Geschmack tritt er zu häufig im Fernsehen auf. Es steht mir nicht zu, den Mann zu kritisieren, und es gibt sicher wenig, was ihm so egal ist wie meine persönliche Meinung. Dennoch hat er sich Feinde gemacht, vor allem deshalb, weil er mit seinen Holzhammermethoden nicht nur vielen Kollegen Blessuren zufügt, sondern auch vielen aus der Zunft der Kriminellen, wie ich mir vorstellen kann. Jedenfalls, als der Generalstaatsanwalt seine Ansprache zum neuen Jahr hielt, äußerte er sich ausführlich und höchst unangenehm über die Fehlschläge beim Aufspüren des Florentiner Serienmörders, des sogenannten Monsters. Wenn der Oberstaatsanwalt nun als der Mann in Pension geht, der den Fall [47] nicht lösen konnte, mit dem mehr Zeitungen verkauft wurden als mit jedem anderen in seiner Amtszeit, zählen auch seine ganzen erfolgreichen...