Suchen und Finden

Service

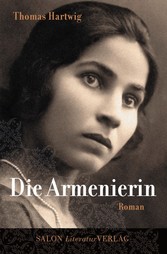

Die Armenierin

Thomas Hartwig

Verlag SALON LiteraturVerlag, 2016

ISBN 9783939321705 , 808 Seiten

3. Auflage

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

Torre dei sette venti

Stromboli, Oktober 1971.

In meinem kleinen Schlafzimmer richtete ich mich im Bett auf und war noch völlig benommen vom Traum, als Nini hereinkam und mich rüttelte.

„Armin! Armin!“

Ich brauchte einige Minuten, um in die Wirklichkeit zurückzufinden. Nini streichelte langsam über meinen verschwitzten Kopf und versuchte mich zu beruhigen, wie eine Mutter, die durch beständige Zärtlichkeiten die bösen Träume ihres Kindes vertreiben möchte.

„Ich bin ja bei dir. Ich bin bei dir“, sagte Nini eindringlich. Im Hintergrund war der Donner eines Gewitters zu hören, das sich Stromboli näherte. Ich atmete schwer. Vorsichtig schob sie mich ins Kissen zurück und hielt eine Weile meine Hand, was mir gut tat.

„Kannst du sie wieder anmachen?“, bat ich sie und zeigte auf die kleine Petroleumlampe neben meinem Bett. Nini seufzte und suchte nach Streichhölzern.

„Dass nachts immer noch Licht brennen muss!“, meinte sie vorwurfsvoll. „Wo es doch schon so lange her ist!“

Ich wollte etwas erwidern, war aber zu schläfrig. Stumm beobachtete ich, wie sie die Lampe anzündete und mich liebevoll zudeckte. Mit dieser Geste drückte sie Zärtlichkeit und Verbundenheit aus, die ihr Unverständnis wieder aufwog. Sie ging auf die Terrasse. Grelle Blitze erhellten den nachtschwarzen Himmel. Ich zuckte zusammen. Dann folgte ein befreiender, starker Regen. Das permanente, prasselnde Geräusch wirkte beruhigend. Es war wie eine Botschaft. Als das Trommeln des Regens nachließ, schlief ich erneut ein.

Am frühen Morgen war das Meer wieder glatt und hatte seine Wildheit abgelegt. Auf meinem kleinen Nachttisch flackerte noch die Petroleumlampe. Trotz der unruhigen und kurzen Nacht stand ich auf und setzte mich auf die große Terrasse, um den beginnenden Sonnenaufgang zu erleben. Ich wollte nachdenken, wie häufig an meinem Geburtstag, über das gelebte Leben und über die noch zu erwartenden Jahre. Viele würden es sicher nicht mehr sein.

Bis Anfang Oktober war es hochsommerlich warm. Deshalb hatte ich beschlossen, meinen 85. Geburtstag auf Stromboli zu feiern. Mit meiner Frau Irene, genannt Nini, war ich aus Rom eingetroffen und hatte mich in unserer alten, umgebauten Mühle häuslich eingerichtet. Ich nannte die Mühle ‚Torre Dei Sette Venti’, ‚Turm der sieben Winde’, in Anlehnung an mein ‚Haus Sieben Wälder’, das am Stechlinsee im Brandenburgischen stand und das ich aufgeben musste, als die Nationalsozialisten an die Macht gekommen waren.

„Vente”, „Wind” war eines der ersten Wörter, die ich im Italienischen lernte, als ich Ende 1936 aus Deutschland nach Positano an den Golf von Salerno kam. Italienisch sprach ich bis heute nur unvollkommen, mit einem starken, unüberhörbaren deutschen Akzent.

Ungeduldig wartete ich auf die ersten Sonnenstrahlen und bemerkte Nini nicht. Erst als sie mit fürsorglicher Geste einen Pullover auf meine Schultern legte, zuckte ich zusammen. Mit einem zärtlichen Blick bedankte ich mich. Wir schwiegen beide und lächelten, das gemeinsame Schweigen als Ausdruck unserer Liebe, die Anfang der dreißiger Jahre in Berlin begonnen hatte.

„Guten Morgen, mein Geburtstagskind!”, sagte sie nach einer Weile fröhlich und küsste mich auf die Wange. Ich ließ sie gewähren, erwiderte aber nicht den Kuss. „Möchtest du jetzt früh-

stücken?“ Ich schüttelte den Kopf. Scheitan, unser Retriever, trottete heran und wedelte mit dem Schwanz, als ich ihn streichelte. Vor einigen Jahren hatte ich Scheitan in Rom von der Straße aufgelesen, als Jugendliche ihn mit Steinen bewarfen. Schnell hatte er sich an die neue Umgebung gewöhnt und war ein unentbehrlicher Begleiter geworden. Scheitan machte seine morgendliche Runde, ständig mit der Schnauze am Boden, und legte sich anschließend neben mich mit erwartungsvollen Augen, den Kopf zwischen den vorderen Pfoten.

Die aufgehende Sonne beleuchtete die vulkanische Insel mit ihren steil abfallenden Hängen und tauchte sie in zartes Rot. An manchen Tagen blies der Vulkan Feuergarben aus seinem Inneren, als ob er den Bewohnern von Stromboli drohen und seine Macht zeigen wollte. In gewissen Abständen wurden glühende Lavasteine hinausgeworfen. Doch zu einem richtigen Ausbruch war es schon lange nicht mehr gekommen. Und manchmal im Sommer, wenn der glühende Wind aus den Wüsten Afrikas herüberwehte, war ein tiefes heiseres Grollen aus dem Schlund des Berges zu hören. ‚La Terra di Dio’, ‚Die Erde Gottes’ nannten die Einheimischen ihre Insel. Jeden Morgen war die Landschaft mit einer weiß-grauen dünnen Ascheschicht bedeckt, die sich wie Sand anfühlte. Bevor man sich setzte, mussten Stühle und Tische abgewischt werden. Das Leben auf Stromboli war mit einer Gefahr verbunden, die mich auf unwiderstehliche Weise anzog.

Inmitten der kargen Landschaft standen weit verstreut weiß getünchte, flache, kleine Häuser, in denen überwiegend Fischer und Bauern lebten. Hier und da flatterte Wäsche auf der Leine. Direkt an einen steilen Felsen schmiegte sich der aufragende Mühlenturm mit dem Flachbau und verschmolz beinahe mit dem schwarzen Lavagestein. Von unserem Haus führten steile Treppen hinunter zu einer kleinen Bucht.

Früher war ‚Il Mulino’, wie die Einheimischen sagten, eine Mühle mit ein paar Zimmern gewesen und großen breiten Segeln. Mitte der fünfziger Jahre hatte ich das verlassene Gebäude erworben und zum Alterssitz ausbauen lassen, weit weg von Deutschland.

Stromboli, eine Insel am Rande Europas. Von Neapel fuhr ein Schiff zweimal in der Woche bis zur Insel – über elf Stunden. Bis Milazzo in Nordsizilien waren es sechs Stunden.

Um meinen Mühlenturm gruppierten sich die einzelnen Zimmer, die alle zu einer großen, weit ausladenden, mit Stroh überdachten Terrasse führten. Im ersten Stock befand sich mein Arbeitszimmer, ein kreisrunder Raum mit einem Schreibtisch. Von hier fiel mein Blick auf einen kleinen Austritt, direkt vor meinem Fenster. Darunter lag die große Terrasse. An manchen Sommertagen konnte ich durch die Tür meines Arbeitszimmers gleichzeitig im Westen die Sonne untergehen und den Mond im Osten aufgehen sehen.

Alles an dem Haus war unregelmäßig und ergab doch ein wunderbares Zusammenspiel. Nur wenige Zimmerecken bildeten einen rechten Winkel. Vor Jahren meinte ein Besucher bewundernd: „Finden Sie nicht, dass Ihr Haus auf dieser Insel eine der schönsten Erzählungen ist, die Sie geschrieben haben?!“

Aus dem Meer stieg die orangefarbene Scheibe der Sonne. Der Anblick entschädigte mich für die unruhige Nacht. Die südliche Sonne vertrug ich nur bedingt und setzte mich ihr selten aus, und wenn, dann nur in den frühen Morgen- oder späten Nachmittagsstunden.

„Kommt Mischa heute?”, fragte ich Nini.

„Ich weiß nicht. Er hat es zwar versprochen. Aber die viele Arbeit in Rom.“

Mischa war ein Kind der Liebe und wurde von Nini sehnsüchtig erwartet, als er Anfang der vierziger Jahre in Rom zur Welt kam. Sie hatte lange darum gekämpft, ein Kind von mir zu bekommen. Immer wieder hatte ich mich geweigert, aus Angst, mich zu sehr an sie zu binden. Als meine erste Ehe mit Lola Landau wenige Monate vor Beginn des Zweiten Weltkrieges aufgelöst wurde, begann ich mich mit dem Gedanken anzufreunden, noch mal Vater zu werden. Damals war ich immerhin schon vierundfünfzig, aber Nini erst fünfunddreißig. Mit Lola habe ich eine Tochter, Sibylle, die in England lebt. Sie ist mit dem englischen Offizier Rex verheiratet.

„Ich werde bis zum Frühstück noch etwas arbeiten“, sagte ich und ging hoch in mein Turmzimmer. „Mein Bild wartet auf die Fertigstellung!“, rief Nini mir hinterher.

Neben dem großen runden Holztisch, an dem wir saßen, stellte sie ihre kleine Staffelei auf. Von hier hatte man einen weiten Blick auf das Meer mit dem Eiland Strombolicchio, seinem Leuchtturm und den drei charakteristischen Felsenspitzen. Die winzige Insel, wenige Kilometer von Stromboli entfernt, ragte mit ihren steil abfallenden Felsen wie ein unüberwindbares Bollwerk aus dem Wasser. Die Insel erinnerte an das Gemälde ‚Die Toteninsel’ von Arnold Böcklin und übte auf mich eine ungeheure Anziehungskraft aus.

Das Bild zeigte eine steil aus dem Meer emporragende Felseninsel, in der Mitte mit hohen Trauerzypressen und dahinter der dunkelblaue, schwarze Himmel wie eine Drohung. In die Felsen waren Nischen als Grabkammern eingelassen. Auf die Insel steuerte ein Boot zu, darin saß ein weiß gekleideter Mann, der ruderte. Vor ihm stand aufrecht eine schneeweiß verhüllte Gestalt vor einem weißen Sarg mit dem Rücken zum Betrachter. Der Bootsführer Charon war in der griechischen Mythologie der düstere greise Fährmann, der die Toten für einen Obolus über den Totenfluss Acheron setzte, damit sie ins Reich des Totengottes Hades gelangen konnten.

Auf Strombolicchio gab es keine Zypressen, aber am frühen Morgen und am späten Abend, wenn die meisten Falten des Felsens im Schatten lagen, lockte die Insel. Sie ähnelte dann auf beunruhigende Weise dem Gemälde von Böcklin. Und an heißen Sommertagen, wenn das grelle Sonnenlicht das Meer zum Leuchten brachte, meinte ich die Sirenen des Odysseus zu hören und musste alle meine Kräfte aufbringen, um nicht hinüber zu schwimmen.

Nini spannte den großen Sonnenschirm auf, mischte die Farben und begann zu malen. Ihr hübsches...