Suchen und Finden

Service

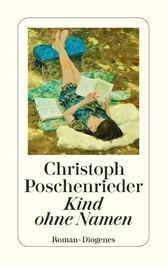

Kind ohne Namen

Christoph Poschenrieder

Verlag Diogenes, 2017

ISBN 9783257608175 , 288 Seiten

2. Auflage

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

{52}Luft

Frühlingsmorgen auf dem Land, wo die Welt bekanntlich noch in Ordnung ist. Eine junge Frau in einem weißen Kleid rollt auf einem lila Fahrrad eine Straße hinab. Die Haare wehen im Fahrtwind und leuchten golden in der tiefstehenden Morgensonne. Aus dem Korb, der an der Lenkstange befestigt ist, ragen drei Baguettes, mindestens so goldgelb wie die fliegenden Haare. Als die junge Frau schwungvoll auf den Hof des alten Schulhauses einbiegt, klingelt sie übermütig.

Wie in der Werbung. Die junge Frau, also ich, hat auch ein Paket Butter dabei, selbstgemachte Marmelade, aber die Baguettes kommen aus der Tiefkühltruhe. Mutter hat sie aufgebacken und mich mit allem losgeschickt. Es ist übrigens der Morgen nach dem Fest, die Biertische stehen noch, der Grill riecht nach erkaltetem Fett. Onkel Hermann ist nicht mehr da, Gott sei Dank, eine schnarchende Bierleiche, das fehlte noch.

Die junge Frau holt ein rotweißkariertes Tischtuch aus dem Korb und streicht es über einem Biertisch glatt. Das Sägemesser blitzt im Sonnenlicht auf. Sie öffnet die Schnappverschlüsse der altmodischen Marmeladegläser, die von Hand beschriftete Etiketten tragen. Ein paar Holzbrettchen noch, die Butterschale an ein schattiges {53}Plätzchen gerückt – jetzt lächelt sie zufrieden und einladend, als ein junger Mann aus dem Schulhaus tritt, näher schlendert, einen Finger in die Erdbeermarmelade steckt und abschleckt. Schmeckt, man sieht’s. Dann deutet er auf die Baguettes und sagt: White flour, much gluten. Er legt die Hand auf den Bauch: Sorry, gives me belly-ache.

Das Licht ist auf einmal nicht mehr so golden. Ich denke: Ach, die auch schon.

In meinem beschränkten Horizont gehört Weißmehlunverträglichkeit in die hippen Viertel der großen Städte, dahin, wo die Veganerläden sind. Als ich an der Uni war, gab es kaum eine Kommilitonin, die ohne Ess-Macke auskam. In der Mensa zeigten sie entgeistert auf mein Tablett: Das isst du? Sie dachten wohl, weil ich vom Land komme, hab ich den Magen eines Schweins.

Ich schaue Ahmed an, der schaut mal wieder auf sein Telefon. Das hängt nicht vom Wetter ab, mein orientalischer Freund. Aber schön, wenn du kein Weißbrot isst, fällt das Frühstück flach. Dann können wir auch gehen.

Er wird mich dafür lieben.

Okay, come with me, sage ich, let’s go.

Die anderen werden das Frühstück schon finden.

Zwei Dorfstraßen sind nicht zu vermeiden. Ich sehe niemanden, aber man sieht uns. Gardinen schwanken hinter Fensterscheiben. Und später wird man im Dorf erzählen, er habe mich in den Wald gezerrt. Die Polizei hat trotzdem keiner gerufen. Ahmed fragt, wohin wir gehen.

Up, sage ich, to telephone waves.

Wir erreichen den Waldrand. Im Gehen binde ich meine Haare zusammen, Ahmed ist hinter mir, Telefon in der {54}Hand wie einen Kompass. Vielleicht zeichnet er den Weg mit einer App auf. Man kann sich hier leicht verlaufen.

Im Waldschatten ist es kühl und feucht, und ein weißes, leichtes Frühlingskleid eine schlechte Idee. Espadrilles auch, aber egal. Ich gehe rasch bergan. Mein Begleiter ist wohl nicht in Form, ich hör ihn keuchen. Ab und zu schnellt ihm ein Ast entgegen, den ich weggebogen habe. Das scheint er nicht zu kennen – Stadtkind, denke ich, etwas mitleidig. Oder wo guckt der hin? Auf die Äste müsste er achten, dann könnte er sie abfangen, bevor sie ihm ins Gesicht klatschen. Ich hör ihn etwas murmeln, in seiner Sprache, es klingt genervt. Einmal muss ich mich orientieren; schon eine Weile her, dass ich den Weg gegangen bin. Ahmed ist für die Pause dankbar, steht da, Arme in die Hüften gestemmt. Vielleicht hat er Seitenstechen.

Muss ich jetzt Angst haben? Mit einem fremden Mann von weiß Gott woher im Wald, unpassend gekleidet, keine Hilfe weit und breit?

Aber ich glaube, dass ich die Situation unter Kontrolle habe. Sieh dir doch das ausgepumpte Bürschlein an: Dem entwische ich allemal. Außerdem will der dringend telefonieren, wie dumm wäre er doch, wenn er mir etwas antäte, bevor wir oben sind. Hmm. Immer ein bisschen dumm, auf die Abwesenheit von Dummheit zu bauen. Dumm und die finsteren Triebe, das funktioniert immer.

Gehen wir weiter, sage ich, noch bevor er ausgeruht ist.

Oben wird der Wald lichter, der Weg flacher. Dann stehen wir in der Sonne und gleich darauf am höchsten Punkt der Kuppe. Die sieht aus wie die Tonsur eines Mönchs: ringsum Wald und Busch, obenherum kahl. Ein paar {55}Felsbrocken ragen aus dem grasigen Boden. Unverstellte Dreihundertsechziggradrundumsicht. Im Osten die Hochebene, im Norden, nah, die Burg des mächtigen Mannes, im Süden bewaldete Hügel – auf einem davon der Funkmast, der für den Entzückensschrei meines Begleiters verantwortlich ist. Er sieht ihn nicht, sieht gar nichts, nur die vier oder fünf Strichlein auf dem Display und wie die Liste von aufgestauten Nachrichten länger und länger wird. Er ist wieder in der Welt, während ich das Gefühl habe, sie zurückgelassen zu haben. Vom Dorf: nichts zu sehen. Hier oben ist es immer luftig, dort unten, im Kessel, steht sie, die Luft.

Die nächste Dreiviertelstunde telefoniert er. Vorher war er vom Laufen außer Atem, jetzt vom Reden. Zwischendurch sagt er mir, mit wem er gerade telefoniert hat: brother, cousin, friend in Hamburg … Ansonsten bin ich unsichtbar. Vermutlich könnte ich nackt auf der Kuppe herumtanzen; er würde es vielleicht zur Kenntnis nehmen, aber weiter telefonieren. Ich verziehe mich in den Windschatten des Felsens, auf dem er sitzt. Ein paarmal höre ich »Tyfenelren« und versuche (vergeblich) zu erahnen, in welchem Zusammenhang er es sagt. Seine Sprache hat eine rauhe Melodie, da reibt sich viel; ich bin nicht sicher, ob sie mir gefällt. Nach einer Weile legt er das Telefon hin und schaltet den Lautsprecher ein. Die Stimmen wechseln, Kinder, Frauen, Männer. Große Aufregung, und auch Ahmed springt auf dem Felsen umher, Hände in der Luft. Dann arbeitet er die Nachrichten ab, SMS, WhatsApp. Bei ihm zu Hause, wenn sie Netz haben, googeln sie bestimmt schon »Tyfenelren«. Aber sie werden uns nicht finden. Wir sind nirgendwo, wir sind überall.

{56}Vielleicht mache ich das doch noch, das mit dem Imbiss. Das Angebot werde ich dann erweitern müssen: Falafel, Hummus, Couscous … Über uns zeichnen die Flieger wieder Kreuzchen in den Himmel – stimmt, mit der richtigen Karte kann man uns finden. Aber niemand außer mir kennt diese Schatzkarte, obwohl sie jeder besitzt, der Augen hat. Was nicht versteckt ist, wird auch nicht gesucht.

Ich liege im Gras und kann es kaum glauben: Vor acht, neun Wochen habe ich noch im Seminar gesessen; ahnungslos, in jeder Hinsicht. Vor mir nur die große graue Zukunft. Keine Ahnung, wie und wo, jedenfalls nicht auf dem Dorf. Und gewiss ohne Kind. Zu Beginn meines zweiten Semesters analysierten wir eine alte Novelle, die ich schon auf dem Gymnasium lesen musste, die mich nicht schlafen ließ und, wenn doch, mir böse Träume brachte. Es geht darin um Gut gegen Böse, Frömmigkeit gegen Sünde. Liederliches Leben, Wollust, Ausschweifung, Hochmut: Pfui! Gottesfürchtiges Leben: Like! Im Seminar mussten wir uns dazu noch durch Sekundärliteratur fressen; eine reine Qual: Die Polygenese des Bösen in einer dualistischen Welt. Arten der Mensch-Tier-Verwandlung: Der Teufel. Selbstopfer und Taufe. Fremdverwandlung der Fremden.

Schon bald meuterten wir gegen unseren Seminarleiter, einen sympathischen, mittelalten Dozenten: wie er uns mit dieser aus der Zeit gefallenen Lektüre die wertvolle, knappe Zeit stehlen könne, wir hätten schließlich keine sechzehn Semester bis zum Abschluss, wie die Bummelstudenten früher. Und in den USA hätten seelisch traumatisierte Studenten, wenn sie so etwas wie Die schwarze Spinne lesen müssten, sofort die Uni verklagt. Er schob es auf den {57}Professor, der die Leseliste zusammengestellt hatte, nahm die Lektüre dennoch aus dem Programm und fügte etwas trotzig hinzu, früher oder später würden wir erkennen, wie aktuell das Werk in seinem Kern sei. Warten wir es ab, dachte ich damals sehr entspannt.

Aber wie ich da saß, in der Nähe des eifrig tippenden und wischenden Ahmed, erinnerte ich mich an eine Stelle in der Novelle. Da sinniert ein alter Bauer, wie das wohl zuging, dass aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, Menschen bis hierher kamen und diesen Winkel in diesem engen Graben fanden, und er fragt sich, was die, welche bis hierher verschlagen oder verdrängt wurden, alles ausgestanden haben, und wer sie gewesen sein mögen.

Man könnte sie einfach fragen, was sie alles ausgestanden haben und wer oder was sie verdrängt hat, denke ich, die aus dem fernen Morgenlande wohnen zurzeit bei uns im Schulhaus. Und wer sie sind, das kann man einfach feststellen, indem man sie dort besucht. Aber das macht einige im Abendland nervös, und sie wollen es lieber nicht wissen. Sind möglicherweise doch keine Wilden, keine Vergewaltiger und Schmarotzer. Vielleicht war der von uns aus dem Seminar gemobbte Text doch nicht ganz ohne, vielleicht hätten wir ihn doch bis zum bitteren Ende analysieren sollen. – Vorbei, vorbei: Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder an die Uni gehe.

Ahmed ist fertig. Er steht auf dem Felsen, dreht sich auf der Stelle, schaut ins Land und sieht dabei einigermaßen zufrieden aus. Ich erkläre ihm, was zu sehen ist. Green, so green, {58}so beautiful, sagt er zwei- oder dreimal. Seltsamerweise macht mich das stolz; als ob ich es auf diese Landschaft regnen ließe,...