Suchen und Finden

Service

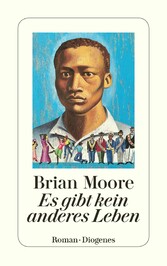

Es gibt kein anderes Leben

Brian Moore

Verlag Diogenes, 2018

ISBN 9783257608892 , 272 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

{7}1

Früher hätte man mir eine goldene Uhr geschenkt. Ich habe nie verstanden, warum. Sollte es dem, der in den Ruhestand geschickt wurde, vor Augen führen, daß seine Zeit abgelaufen war? Statt einer Uhr bekam ich eine Videoaufzeichnung von der Abschiedsfeier. Mein Leben hier ist beendet, mein Tagwerk ist vollbracht.

Nächste Woche werde ich Ganae verlassen und mich in ein Exerzitienhaus auf Kuba begeben. Ich habe nie auf Kuba gelebt. Kanada, wo ich geboren und aufgewachsen bin, ist nur noch Erinnerung. Man könnte fragen, warum ich meine Tage nicht hier beschließen darf. Ich bin einer der letzten weißen Priester auf dieser Insel und der letzte ausländische Direktor des Collège St. Jean. Auf der Abschiedsfeier am Dienstagabend wurde das nicht erwähnt. Aber gestern, als ich allein im Aufenthaltsraum unseres Wohnheims saß und mir das Band ansah, das sie für mich gedreht hatten, sah ich mich so, wie sie mich jetzt sehen müssen. Die Feier fand in der Aula des Gymnasiums statt. Priester, Nonnen, Schüler und Honoratioren, alles Mulatten und Schwarze. An der Wand hinter den Mikrofonen und dem Podium hing ein großes Foto unseres neuen Papstes, ein Halbblut auch er. Und dann, auf dem Weg zum Podium, ein Gespenst aus der Vergangenheit, dieser gebeugte Weiße in einer abgetragenen Soutane, so fehl am Platz wie der Mohr auf einem Bild vom französischen Hof aus dem sechzehnten Jahrhundert. Ich bin ein {8}Mahnmal aus einer Vergangenheit, die sie am liebsten alle vergessen möchten. Sie sind froh, mich scheiden zu sehen.

Doch auf dem Videoband, da weinen sie und umarmen mich. Manche bekennen, mich zu lieben. Einer meiner ehemaligen Schüler, jetzt Außenminister, lobte mich in seiner Ansprache für mein Bemühen, Schüler aus den Slums und den Provinzen an den Segnungen höherer Bildung teilhaben zu lassen. Es gab Applaus für diese Worte, aber wie viele im Publikum haben in diesem Augenblick wohl an Jeannot gedacht? Jeannot, der bedeutendste Meilenstein in meinem Leben, wurde auf dieser Abschiedsfeier mit keiner Silbe erwähnt. Auf dem Bildschirm sieht man mich, umgeben von lächelnden Gesichtern, einen großen Kuchen anschneiden. Das Videoband bescheinigt mir, wie die goldene Uhr früherer Zeiten, daß ich die längste Zeit meines Erwachsenendaseins unter diesen Menschen gelebt und gearbeitet habe. Es ist ein Memento.

Doch was für ein Memento? Ich gehöre dem Albaneserorden an, einem in Frankreich gegründeten katholischen Lehrorden. Anders als ein in den Ruhestand gehender Laie habe ich keine Familie, keine Kinder oder Enkel, keine Bindung an das normale Leben. Mein Bruder und meine Schwester sind Fremde, die ich viele Jahre nicht gesehen habe. Wenn ein Ordensmann in den Ruhestand tritt, ist es, als würde er von einer tödlichen Krankheit niedergestreckt. Sein Erdenwerk ist getan. Nun soll er sich auf den Tod vorbereiten. In einem anderen Zeitalter waren das Jahre der Beschaulichkeit, des Wartens auf die Vereinigung mit Gott und denen, die voraufgegangen sind. Aber für mich ist der Tod ein Geheimnis, die Antwort auf die eine Frage, die mein Leben verzehrt hat.

Bei der Feier am Dienstag sang unser Knabenchor die {9}Schulhymne. Der Text ist von Père Ricard, einem französischen Priester, der vor meiner Zeit hier Direktor war. Die Hymne ist eine Bitte an Gott, unsere Schule zu segnen und Ganae und seinem Volk durch Bildung zu Wohlstand und Glück zu verhelfen. Père Pinget macht sich über dieses Lied lustig, indem er meint, Gott spreche offensichtlich kein Französisch.

Französisch befindet sich jetzt natürlich auf dem Abstieg. Als ich hierherkam, war es gerade umgekehrt. Da war Kreolisch die Sprache der Armen, und wer Französisch sprach, zeigte damit, daß er zur Eliteschicht der Mulatten gehörte oder zumindest gern zu ihr gehören wollte. Jetzt ist Kreolisch Amtssprache. Aber ob Gott Kreolisch spricht?

An das alles denke ich nun, denn ich blicke auf die leeren Blätter im Buch meines Lebens. Meine Jahre in diesem Land haben kaum etwas bewirkt. Das meiste, was ich unternahm, ist mir mißlungen. Aber ich bin ein Mann mit einem Geheimnis, einer nie erzählten Geschichte. Selbst jetzt, da ich sie niederschreibe, frage ich mich: Ist es der rechte Augenblick, die Wahrheit zu berichten?

Wo soll ich anfangen? Beginne ich mit der Beklemmung, die mich gestern abend überkam, als ich in meinem Zimmer das Foto meiner Eltern von der Wand nahm, und noch ein zweites Foto, das mich mit meinem Examensjahrgang an der Universität Montreal zeigt, vor langer Zeit? Ich habe die Bilder in die Reisetruhe mit meinen Siebensachen gelegt, denselben flachen Blechkoffer, den man einst in dieses Zimmer trug, als ich vor dreißig Jahren zum erstenmal nach Ganae kam. Wenn sie diese Truhe nächste Woche hinuntertragen, wird nichts mehr darauf hinweisen, daß ich je hier gelebt habe. Ich glaube, das ist es – dieses {10}Wissen, daß man die Wahrheit über jene Ereignisse vielleicht nie kennen wird –, was mich bewegt, diesen Bericht zu hinterlassen.

Aber wie soll ich ihn abfassen? Wenn man jung ist, glaubt man, daß man im Alter imstande sein wird, zurückzublicken und sich sein Leben in Erinnerung zu rufen. Aber so, wie man die Einzelheiten einer Geschichte schon wenige Monate, nachdem man sie gehört hat, wieder vergißt, so hängen auch die eigenen Jahre herum wie alte Klamotten, vergessen im Kleiderschrank des Gedächtnisses. Habe ich das je getragen? Wer war ich da?

Eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich kann Ihnen erzählen, daß ich Paul Michel heiße und vor fünfundsechzig Jahren in dem Städtchen Ville de la Baie im nördlichen Quebec geboren bin. Mein Vater war dort Arzt, und als er starb, übernahm mein jüngerer Bruder Henri die Praxis. Warum bin ich nicht Arzt geworden? Ich erinnere mich nicht, als Kind besonders fromm gewesen zu sein. Albanesische Patres haben mich an ihrer Schule in Montreal erzogen, und als ich eine gewisse philologische Begabung erkennen ließ, bot der Orden mir die Möglichkeit, an der McGill-Universität zu studieren, und schickte mich später für ein Jahr zum Studium der Romanistik nach Paris an die Sorbonne. Jetzt im Rückblick kann ich nicht sagen, ob ich je eine wahre Berufung zum Priesteramt hatte. Was mich anzog, war die Missionsarbeit, der Bildung der Armen in fernen Ländern wollte ich mein Leben widmen. Also wurde ich Albaneserpater, wie andere aus meiner Generation zum Friedenskorps gingen.

Priestertum bedeutet Zölibat, und das stürzte mich in schlimme Nöte. Immer wieder fühlte ich das hoffnungslose Verlangen nach einem Mädchen, das ich auf der Straße {11}sah, gefolgt von Depressionen, die meine Gebete nicht zu heilen vermochten. In Paris verliebte ich mich. Sie war eine Mitstudentin an der Sorbonne, und für sie war es eine harmlose Geschichte. Ich war nur ein Freund. Eine Zeitlang spielte ich mit dem Gedanken, das Priestertum aufzugeben und mich ihr zu erklären … aber ich tat nichts dergleichen. Erst als ich nach Ganae versetzt wurde, legte sich meine Sehnsucht nach ihr. Hier würde ich, fern jener Welt, die ich kannte, als ein Diener Gottes leben und sein Werk vollbringen.

Ich wurde bald enttäuscht. Ich war gekommen, um die Armen zu lehren. Ganae liegt in der Karibik, ist aber so arm, wie sonst nur noch ein afrikanisches Land arm sein kann. Achtzig Prozent der Bevölkerung sind Analphabeten. Die wenigen staatlichen Schulen sind erbärmlich schlecht. Die staatliche Universität ist eine drittklassige Fachschule, die viertklassige Ärzte und Ingenieure produziert. Das Collège St. Jean, unser Gymnasium in Port Riche, ist die einzige echte höhere Bildungsanstalt. Sie wurde gegründet, um junge Leute heranzuziehen, die nach ihrem Schulabschluß auch ins Ausland gehen könnten und an den dortigen Universitäten zugelassen würden. Aus diesem Grund war sie von Anfang an eine Schule für die Söhne der Mulatten, einer Eliteschicht, die auf großen Anwesen hinter hohen Mauern und streng gesicherten Toren lebte, bedient von schwarzem Personal; einer Elite, die französische Lebensart nachäffte, Champagner und haute cuisine genoß und sich über die neueste haute couture und die jüngsten Pariser Skandale ausließ. Als ich am St. Jean anfing, hatten wir keine zwanzig schwarze Schüler in unseren Klassen.

Warum das so war? Père Bourque, unser Direktor, {12}erklärte es so: »Die Mulatten sind und waren immer die Herren Ganaes. Sie beherrschen das Parlament, sie haben Geschäftsverbindungen nach Amerika und Frankreich. Indem wir ihre Kinder erziehen, haben wir die Chance, Einfluß auf das Geschehen zu nehmen. Dies ist eine schwarze Republik, aber auf den Grad der Schwärze kommt es an. Die Hellhäutigen sind tonangebend. Wenn ein noir erfolgreich ist, versucht er in die Klasse der mulâtres einzuheiraten. Außerdem ist unser Erzbischof ein Konservativer. Er möchte den Status quo bewahren.«

Was hätte ich getan, wenn nicht doch eine gewisse Hoffnung auf Wandel bestanden hätte? Wäre ich zum illusionslosen Pragmatiker geworden wie Père Bourque? Zum Glück wurde ich nicht auf die Probe gestellt. Einige Monate nach meiner Ankunft kandidierte in einem dieser politischen Umschwünge, die in Ganae nicht ungewöhnlich sind, ein schwarzer Landzahnarzt namens Jean-Marie Doumergue bei der Präsidentenwahl und versprach, die Folter abzuschaffen, die Demokratie voranzubringen und die Macht der Polizei zu beschneiden. Das Militär sah in Doumergue eine Marionette, mit deren Hilfe es die schwarzen Massen in Schach halten konnte. Doumergue wurde gewählt, aber er ging sofort daran, den Mulatten ihre Privilegien streitig zu machen.

Warum bleiben uns bestimmte Tage, bestimmte Begegnungen im Gedächtnis? Ich...