Suchen und Finden

Service

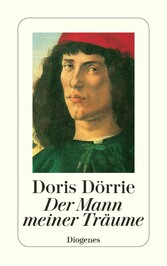

Der Mann meiner Träume

Doris Dörrie

Verlag Diogenes, 2012

ISBN 9783257600865 , 104 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

[5] Antonia taten von den Stöckelschuhen die Füße weh, und sie hatte Kopfschmerzen, weil die Hairstylistin ihr die Haare nach hinten gerissen und mit kleinen, pieksigen Haarnadeln wie mit Tapeziernägeln auf der Kopfhaut festgesteckt hatte. Ihre Haut fühlte sich rauh und schuppig an von all dem Make-up, das ihr eine unfreundliche Visagistin morgens um sechs so gelangweilt und unbeteiligt mit Schwämmchen, Pinseln, Q-Tips und Wattebällchen ins Gesicht gemalt hatte, als renoviere sie ihre Küche. Und der Fotograf, ein dünner, kleiner Mann mit fettigen Haaren, mäkelte dann herum, Antonias Augenringe seien sichtbar, ihre große Nase müsse besser abschattiert werden, und überhaupt könne kein Licht der Welt aus einem übermüdeten Model eine taufrische Schönheit machen. Sieben Stunden lang hatte sie festliche Mienen aufgesetzt, sich in [6] bleischweren Abendroben anmutig bewegt, sich wildfremden Männern, die nach Haargel rochen, in die Arme geworfen und auf Befehl des Fotografen erotisch ausgesehen. Das war relativ einfach; das bedeutete: Kinn nach unten, Augenaufschlag nach oben, Stirn dabei nicht in Falten ziehen, Lippen halb geöffnet. Hundertfach hatte sie dieses Gesicht schon auf- und abgesetzt wie einen Hut, früher hatte sie sich dazu romantische Geschichten ausgedacht von Liebe und Leidenschaft, jetzt dachte sie dabei an ihre Bankauszüge, die nächsten Fototermine, Telefonate mit ihrer Agentin oder einfach nur an ihr großes, weiches Bett.

Am Anfang hatte sie sich aufgehoben und beschützt gefühlt unter all den Menschen, die sie schminkten, frisierten, anzogen, in Positur schubsten, an ihr herumzupften, sie abschminkten und auszogen, ihren Terminkalender verwalteten, sie in Flugzeuge setzten, in Hotelzimmern abluden, sie dort in aller Herrgottsfrühe wieder abholten, um sie wiederum zu schminken, zu frisieren, anzuziehen und zu fotografieren. Damals [7] fand sie die flirrige, nervöse Atmosphäre in den Fotostudios, die laute Musik und die vielen schönen Menschen aufregend und pricklig wie kleine Elektroschocks. Die erste Zeit stand sie wie unter Strom, und sie kannte nichts Schöneres, als sich todmüde in der Früh in den Schminkstuhl fallen zu lassen, den Walkman auf volle Lautstärke gedreht, eine Zigarette im Mundwinkel, und die Hände der Visagistin über ihr Gesicht huschen zu fühlen.

Jetzt aber, nach mehr als sechs Jahren, wurde Antonia fast hysterisch, wenn die Visagistin kalte Finger hatte oder aus dem Mund roch, sie konnte all die Hände, die an ihr herumzupften, nicht mehr ertragen, sie haßte es, in den hauchdünnen Fummeln stundenlang frierend herumzustehen, sie litt unter der immergleichen müden Anmache der Fotografen, um sie in Stimmung zu bringen, sie fand die gute Laune, die ständig versprüht wurde wie Tannennadelduft auf dem Klo, zum Kotzen. Und zunehmend machte ihr zu schaffen, daß sie nach einem anderen Kalender als normale [8] Menschen lebte. Niemals galt in ihrem Geschäft die wirkliche Jahreszeit. Sie führte Bikinis vor, wenn es draußen schneite, und im Hochsommer schwitzte sie in Wollkleidern und Pelzen der neuen Winterkollektion. Nichts in ihrem Leben fand zur rechten Zeit statt. Sie fühlte sich fremd, wo immer sie auch war, leer und schlapp, wie ein ausgewrungenes Handtuch, sie kam sich alt, verbraucht und abgebrüht vor. Warum konnte sie nicht so sein wie alle anderen in ihrem Alter? Die arbeiteten nicht, die studierten ein bißchen und demonstrierten noch manchmal, sie waren entweder in den »politischen Kampf« verwickelt oder hingen den Resten der Hippiebewegung nach, auf jeden Fall schliefen sie viel und aßen gut, und sie alle fanden Antonias Job als Fotomodell schlicht unmöglich. Wenn Antonia abends erschöpft von ihren Fototerminen nach Hause kam, wurde ihr von ihren Mitbewohnern, die in der Regel gerade erst aufgestanden waren, heftig vorgeworfen, sie arbeite fürs Establishment, für die Konsolidierung von bürgerlichen [9] Wertvorstellungen, sie prostituiere sich. Ja, ja, Antonia lachte und hielt den Kühlschrank gefüllt, sie lieh den Mädchen seidene Hemden und ihre teuren Kosmetika, sie bezahlte die Miete, finanzierte mir ihrem Geld Flugblattaktionen und spendete für die »Rote Hilfe«. Dennoch wurde sie als Verräterin behandelt, und irgendwann fühlte sie sich auch so. Es stimmte. Sie liebte den schönen Schein, die Welt des Materialismus. Es machte ihr Spaß, sich zu verkleiden und fotografiert zu werden, und wenn sie diese Fotos dann in den Modemagazinen wiedersah, lief ihr ein wohliges Schaudern über den Rücken, weil sie sich nicht wiedererkannte, so schön war sie.

Als sie das erste Mal auf ein Titelblatt kam, streifte sie den ganzen Tag durch die Zeitungsläden und wunderte sich über dieses Gesicht, das gleichmütig und schön von den Regalen lächelte und das ihr bekannt und unbekannt zugleich war. Dort, auf dem Hochglanzpapier, war die Person, die sie gern sein wollte, aber es kam ihr so vor, als könne sie dieses Ziel niemals erreichen. Sie fühlte [10] sich dieser souveränen Frau auf dem Titelblatt mit einem Mal so sehr unterlegen, daß sie tieftraurig wurde. Gleichzeitig beobachtete sie fasziniert, wie überall Frauen ihr Gesicht kauften, es in den Händen hielten, nach Hause trugen, sie stellte sich vor, wie sie es eingehend studierten, vielleicht sich wünschten, so auszusehen, es imitierten, und bevor sie sich versah, breitete sich ein seliges Lächeln über Antonias Gesicht, und sie merkte erstaunt, wie sie innerlich jubilierte. Als sie an diesem Tag nach Hause kam, verschwanden ihre Mitbewohner sofort wie auf ein verabredetes Zeichen wortlos in ihren Zimmern, als einziger Kommentar dazu lag die Zeitschrift mit Antonias Konterfei auf dem Klo.

Sie zog aus der Wohngemeinschaft aus und lebte von da an nur noch in Hotels. Sie verlor den Kontakt zu den ›normalen Menschen‹, wie sie sie nannte, bald kannte sie nur noch Models, Visagistinnen, Hairstylistinnen, Fotografen und Agentinnen, sie bewegte sich ausschließlich in der Welt des Scheins, und es war ihr eigentlich ganz recht [11] so. Sie half jeden Tag aufs neue, mit ihrem Gesicht und ihrem Körper eine Frau zu erfinden, die sie selbst so gern sein wollte. Daß es dabei nie um ihre eigene Person ging, sondern nur darum, ob sie in den jeweiligen ›Look‹ paßte, wußte sie natürlich. Daß sie, als sie anfing, nur weil die Losung zufällig ›mediterran‹ (das bedeutete dunkelhaarig und großbusig) geheißen hatte, zu einem kleinen Star geworden war und sich jetzt, weil das neue Motto ›nordisch‹ (blond und dürr) lautete, bereits auf dem absteigenden Ast befand, verletzte sie allerdings mehr, als sie zugeben wollte.

Nachts träumte sie, wie sich ihr ganzer Körper vor der Kamera mit einem schwarzen Haarpelz bedeckte und sich die Fotografen mit Grausen von ihr abwandten.

Sie verschwand zuerst von den Titelblättern, dann wurde sie immer seltener der Vogue und Harper’s Bazaar vermittelt, jetzt arbeitete sie mehr für Modeschauen als für Zeitschriften. Bald, dachte sie bitter, kann ich froh sein, wenn ich im Otto-Katalog Unterwäsche vorführen darf.

[12] Ein eisiger Schneeschauer wehte ihr ins Gesicht, sie fror erbärmlich, ihre Zehen in den dünnen Leinenschuhen schmerzten sie mit jedem Schritt mehr. Sie sehnte sich nach ihrem Bett und fürchtete sich gleichzeitig vor einem weiteren Abend im Hotelzimmer, allein mit dem Fernseher. Sie beschloß, noch ein wenig durch ein Kaufhaus zu schlendern, dort war es warm, es gab normale Menschen, die sie ansehen und bestaunen konnte, ohne von ihnen belästigt zu werden. Das tat sie oft, wenn sie deprimiert war, sie starrte die dicken, alten Frauen mit Wasser in den Beinen an, die blassen, übermüdeten, jungen Mütter, die genervten Verkäuferinnen in Gesundheitssandalen, und deren Anblick tröstete sie.

Der warme Luftzug am Eingang des Kaufhauses wehte ihr einladend entgegen, und jedesmal wieder fühlte sie sich dadurch wie auf einen magischen Teppich gehoben, wie am Eingang zur wirklichen Welt, einem schaurig häßlichen Zauberland von hellblauen Unterhosen im Sonderangebot und Menschen, die sie trugen. Auf dem [13] Gitterrost vor den Glastüren, durch die die warme Luft ihr entgegenströmte, saß ein bettelnder Mann mit langen, dunklen Haaren. Als sie an ihm vorbeiging, sah er kurz zu ihr hoch, und sie erschrak, weil sie einen alten Penner erwartet hatte, und dieser Mann nicht nur jung und schön war, ein Titelgesicht, dachte sie automatisch, sondern auch, weil sie ihn schon einmal gesehen hatte.

Ihr fiel auch sofort ein, wo.

Auf einem Porträt von Botticelli.

Es hieß ›Bildnis eines Unbekannten mit der Medaille Cosimos de’ Medici‹, und sie trug das Bild auf einer Postkarte in ihrer Brieftasche ständig mit sich herum, seit sie im Frühjahr in Florenz gewesen war.

So ähnlich sah der Penner in ihrer Erinnerung dem Bild von Botticelli, daß sie stehenblieb, die Brieftasche aus ihrem Lederrucksack zog und abwechselnd die Postkarte und den Mann an der Tür anstarrte. Es war verblüffend. Der Penner hatte die gleichen langen, braunen Haare, das gleiche kraftvolle und zugleich empfindsame Gesicht. [14] Er war vielleicht noch eine Idee schöner als sein Doppelgänger auf der Postkarte, seine Nase war nicht ganz so breit, sein Kinn etwas kürzer, und seine Augen waren nicht blaßgrün, sondern dunkler, intensiver, aber die Ähnlichkeit war so groß, daß Antonia Mühe hatte, zu begreifen, daß der Mann, der dort vor dem Kaufhauseingang hockte, nicht derselbe Mann war wie auf der Postkarte. Eigentlich fehlte ihm dazu nur die rote Mütze und natürlich die Münze...