Suchen und Finden

Service

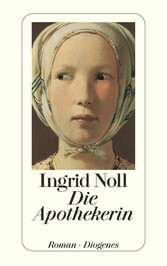

Die Apothekerin

Ingrid Noll

Verlag Diogenes, 2012

ISBN 9783257600308 , 256 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

[7] 1

Außer dem Familienmotto »Über Geld spricht man nicht, man hat es« und einem unerklärlichen Dünkel hatte meine Mutter keine Güter von ihrem Clan geerbt. Meinem Vater gegenüber verhielt sie sich im allgemeinen devot; in seiner Abwesenheit konnte sie sich allerdings gelegentlich zur Größe eines Tyrannosaurus aufpumpen. Uns Kindern wurde das erst in jenen Tagen klar, als mein Vater ohne ersichtlichen Grund derart aller Fleischeslust abschwor, daß er zum Vegetarier wurde und missionarisch auf seine Familie einwirkte. Allerdings gestattete er uns aus Gründen des Wachstums und der Barmherzigkeit ein wenig Lyoner Wurst, ein Ei am Sonntag oder ein paar Krümel Hackfleisch an der Tomatensoße.

Wenn sich andere Hausfrauen um vier Uhr nachmittags eine Tasse Kaffee kochten, bereitete unsere dicke, kleine Mutter eine wahre Fleischorgie für sich, mich und meinen Bruder. Es war der einzige Fall von Kumpanei, den man ihr nachsagen konnte, und er bereitete uns abscheuliche Lust.

Wie beim Verschwindenlassen einer Leiche mußten alle fleischlichen Überreste beseitigt werden, bevor Vater heimkam. Weder Knochen, Schwarten und Fettklumpen noch Düfte oder schmierige Teller durften von unserem heimlichen Verbrechen Zeugnis ablegen. Zähne wurden geputzt, der Mülleimer entleert und die Küche mit Zitronen-Spray in den Stand der Unschuld zurückversetzt.

[8] Aber ich war im Grunde eine Vatertochter und litt unter meiner fleischlichen Untreue. Hätte seine Wandlung sich nicht ein Jahr vor dem großen Trauma meiner Kindheit zugetragen, ich hätte mir die Schuld daran gegeben.

Auch mein Vater liebte Sprüche, wenn es um Geld ging. Wir erfuhren früh, daß es nicht stinkt und auch nicht auf der Straße liegt und daß es die Welt regiert, aber nicht glücklich macht. Meistens murmelte er aber: »Geld ist kein Thema.« Er gab es nach Gutdünken aus; als mein Bruder mit elf Jahren Klavier spielen lernen wollte, wurde anstandslos ein Konzertflügel gekauft, der noch heute das Wohnzimmer meiner Eltern füllt, obgleich nur acht Monate lang auf ihm herumgehämmert wurde. Andererseits bestand Vater darauf, daß ich mir Geodreiecke, Leuchtstifte, Haarspangen und Tennisschuhe vom Taschengeld kaufte. Selbst meine Mutter wußte nicht, wieviel ihr Mann verdiente, ging jedoch von einem Spitzeneinkommen aus. Da Geld kein Thema bei uns war, mußte sie gelegentlich in verschlüsselten Andeutungen ihre Forderungen vorbringen. Zu meinem Abitur wiederum schenkte mir mein Vater ein kleines Auto, das sich eigentlich mein Bruder gewünscht hatte.

Schon früh hatte ich gelernt, daß elterliche Liebe durch Leistung erkauft werden kann. Meine Eltern waren stolz auf meine guten Zeugnisse, auf meinen Fleiß und meine ersten Erfolge als Hausfrau.

Es gibt Fotos von mir, auf denen ich mich als Gärtnerin betätige, mit Strohhut auf dem Köpfchen und Gießkanne in der Hand. Mein Vater hat mich auch als Köchin [9] aufgenommen, die mit einer großen karierten Schürze diverse Sandkastentorten zierlich mit Zahnpasta dekoriert, und last but not least als Krankenschwester. Alle Puppen und Teddys liegen hingestreckt auf meinem Kinderbett, gigantische Verbände aus Klopapier um ihre gebrochenen Glieder. Manche leiden an Masern, mit roter Kreide ins Puppengesicht gepunktet. Ich erinnere mich an ein einziges Mal, daß dieses Krankenschwesternsyndrom Anlaß zu einer elterlichen Auseinandersetzung gab: meine leidenschaftliche Mund-zu-Mund-Beatmung eines nicht frisch verstorbenen Maulwurfs.

Damals bildete ich mir noch ein, der Liebling meiner Familie zu sein: ein fleißiges, nettes Mädchen, das bereitwillig seine kleinen Kopftücher trug. Auch als ich in die Schule kam, erfüllte ich alle Erwartungen; eine interessierte Schülerin, die später vor allem in den Naturwissenschaften brillierte. Schon mit zehn Jahren sammelte ich Pflanzen, preßte sie und legte mir ein Herbarium an, das ich immer noch besitze. Alles an mir und meiner Habe mußte säuberlich und wohlgeordnet sein, mein Zimmer war mustergültig aufgeräumt, meine Spielgefährtinnen suchte ich nach meinem Ebenbild aus, meine Regenwürmerzucht im Keller war hygienisch von den gelagerten Äpfeln abgeschottet.

In der Gesamtschule stieß mein leistungsorientiertes Verhalten dann keineswegs mehr auf die Gegenliebe der Mitschüler. Meine Eigenart, wichtige Sätze in den Lehrbüchern gewissenhaft mit einem Lineal und gelbem Leuchtstift anzustreichen, wurde lächerlich gemacht: Sie sprachen von streberischer Vergilbung. Vergeblich mühte [10] ich mich um Freundinnen. Das permanente Lob der Lehrer verschlimmerte nur meine Lage.

Als ich zwölf Jahre alt war, passierte es. Während einer kurzen Pause verließ die Lehrerin den Raum, und auch ich eilte auf die Toilette, die ich aus Nervosität viel zu oft aufsuchte. Anschließend wollte ich zurück ins Klassenzimmer, doch die Tür ließ sich nicht mehr öffnen. Mindestens ein Dutzend Kinder stemmte sich von innen dagegen, man hörte unterdrücktes Flüstern und Gekicher. Eigentlich geriet ich nicht besonders schnell in Panik, aber an jenem tristen Januartag war mir schon den ganzen Morgen jämmerlich gewesen, und nun konnte ich die Tränen nicht mehr unterdrücken. Mit aller Kraft warf ich mich gegen die graugestrichene, verkratzte Holztür, die mich von allen anderen trennte. Der Unterricht fing in wenigen Minuten wieder an, ich hätte nur auf den Gong warten müssen, und alle wären beim Eintreffen der Lehrerin mit Unschuldsmienen auf ihre Plätze gehuscht. Aber ich nahm die Situation allzu ernst und einen Anlauf.

Die Tür gab nach, als hätte man sie niemals zugehalten, und ich schoß wie eine Kanonenkugel über die Schwelle. Ich spürte noch eben, daß die Messingklinke in meiner Hand hart anschlug, dann krachte ich auf den grünen Linoleumboden, und fast gleichzeitig trat die Lehrerin ein. Meine Feinde wirbelten wie Irrwische auf ihre Stühle.

Natürlich wurde ich befragt. Ich erzählte nichts, Verrat hätte man nie verziehen. Bald herrschte wieder Ruhe, aber ein Junge fehlte. »Axel ist hinausgetaumelt«, behauptete meine Nachbarin. Die Lehrerin schickte einen [11] Kundschafter los, der aber unverrichteter Dinge zurückkam. Schließlich ging sie selbst auf den Flur, rief, begab sich sogar zu den Bubenklos und kam ihrer Aufsichtspflicht gebührend nach. Schließlich meinte einer, Axel sei wohl nach Hause gelaufen, weil er befürchtete, ich würde ihn anschuldigen. Da er ständig einen Grund fand, die Schule zu schwänzen, erschien es glaubwürdig.

Vier Stunden später wurde Axel gefunden. Wie man bei der Obduktion feststellte, hatte ich ihm die Türklinke mit aller Kraft in den Schädel gerammt. Unglücklicherweise hatte er gerade durchs Schlüsselloch gespäht, als die anderen unvermittelt die Tür losließen. Axel hatte sich ins Landkarten-Depot geflüchtet, wahrscheinlich aus Angst vor Bestrafung und benommen durch einen scharfen Schmerz im Kopf. Er war an einer massiven Hirnblutung gestorben.

Es gab eine polizeiliche Untersuchung, an die ich mich kaum erinnere. Als die ersten, mehr oder weniger anonymen Zettel auf meinem Platz lagen, ließen mich meine Eltern die Schule wechseln. Mörderin stand auf ausgerissenen blaulinierten Papierfetzen.

Mein Vater betrachtete mich gelegentlich sehr lange, mit Tränen und unendlicher Müdigkeit in den Augen.

Man nahm mich von der Schule und steckte mich in ein Mädchengymnasium, das von Ursulinerinnen geleitet wurde, und ich verhielt mich angepaßt und artig. Bloß nicht auffallen, war meine Devise. Im übrigen gab es keine Feindseligkeiten gegen mich; der Mord an Axel hatte sich nicht herumgesprochen, denn meine neue Schule lag in einer anderen Gemeinde. Ich galt als etwas langweilige [12] Musterschülerin und war es zufrieden. Das änderte sich erst, als ich sechzehn wurde und eine unbestimmte Sehnsucht nach einem männlichen Gegenpol in mir wuchs.

Die Erinnerung daran plagt mich jetzt, wo ich hier liege und nicht fort kann, Tag und Nacht.

Man hat wenig Ruhe in diesem Krankenhaus, wo man selbst in der ersten Klasse wider Willen im Doppelzimmer liegt. Ich kann hier nichts Vernünftiges lesen. Die permanenten Störungen durch das Pflegepersonal, das ständige Fiebermessen, Tablettenschlucken, mangels anderer sinnlicher Freuden, das Warten auf schlechtes Essen, das mehr oder weniger unfreiwillige Belauschen fremder Besucher – das alles preßt die Tage in ein starres Korsett. Früh löschen wir das Licht. Ich erzähle wie Scheherezade immer speziellere Details aus meinem Leben; dagegen hat Frau Hirte, meine Bettnachbarin, wohl keine Intimitäten zu berichten. Bei einer alten Jungfer ist weder ein aufregendes Liebesleben noch ein richtiger Skandal zu erwarten. Sie liegt in der Heidelberger Frauenklinik, weil man ihr die Gebärmutter entfernt hat. Es sei bloß ein Myom, behauptet sie, eine harmlose Geschwulst, die aber Beschwerden mache. Ich denke, es ist Krebs.

Gut, daß mir Pawel die Fotoalben gebracht hat. Ich sehe sie mir häufig an, eine echte Alternative zum Lesen. Gelegentlich zeige ich sogar meiner Nachbarin einige Bilder. Mit ihren achtundfünfzig Jahren und dem bläulich getönten Haar ist sie ein krasser Gegensatz zu mir. Sie bekommt fast nur von einer noch älteren Frau Besuch, die hauptsächlich über ihren Hund und eigene [13] Krankenhauserfahrungen redet. Wenn Pawel bei mir am Bett sitzt, betrachtet Frau Hirte ihn nicht ohne mattes Interesse; während wir leise plaudern, stellt sie sich schlafend, aber ich bin sicher, daß sie bei meinen Besuchern ebenso lauscht, wie ich es bei den ihren tue.

Meine...