Suchen und Finden

Service

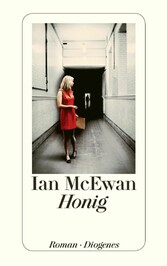

Honig

Ian McEwan

Verlag Diogenes, 2013

ISBN 9783257603415 , 464 Seiten

2. Auflage

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

[7] 1

Ich heiße Serena Frome (reimt sich auf Ruhm), und vor knapp vierzig Jahren wurde ich vom britischen Nachrichtendienst auf eine geheime Mission geschickt. Sie ging nicht gut aus. Nach nur achtzehn Monaten wurde ich gefeuert, ich hatte mich blamiert und meinen Geliebten ins Unglück gestürzt, auch wenn er selbst daran wohl nicht ganz unschuldig war.

Über meine Kindheit und Jugend möchte ich nicht viele Worte verlieren. Ich bin die Tochter eines anglikanischen Bischofs und wuchs mit einer Schwester neben der Kathedrale einer hübschen Kleinstadt im Osten Englands auf. Mein Elternhaus war freundlich, kultiviert, penibel aufgeräumt und voller Bücher. Meine Eltern konnten sich ganz gut leiden und liebten mich, und ich liebte sie. Meine Schwester Lucy und ich waren anderthalb Jahre auseinander, und so lautstark wir in der Pubertät stritten, blieben doch keine dauerhaften Spuren davon zurück, und als Erwachsene kamen wir uns wieder näher. Der Glaube unseres Vaters an Gott war dezent und vernünftig, drängte sich nicht allzu sehr in unser Leben und reichte gerade aus, ihn stetig die Stufen der Kirchenhierarchie erklimmen zu lassen und uns zu einem behaglichen Queen-Anne-Haus zu verhelfen. Unser Haus stand in einem umfriedeten Garten mit [8] uralten Staudenrabatten, die bis zum heutigen Tag unter Gartenfreunden wohlbekannt sind. Kurz: alles solide, beneidenswert, wenn nicht gar idyllisch. Wir wuchsen hinter einer Gartenmauer auf, mit all den damit verbundenen Annehmlichkeiten und Einschränkungen.

Die späten Sechziger verliehen unserem Leben eine neue Leichtigkeit, erschütterten es aber nicht in seinen Grundfesten. Im Gymnasium fehlte ich nur, wenn ich krank war. Gegen Ende meiner Teenagerzeit begann sich allerlei über die Gartenmauer zu stehlen: Petting, wie man das damals nannte, Experimente mit Tabak, Alkohol und ein bisschen Haschisch, Rock-Platten, buntere Farben und insgesamt mehr Herzlichkeit. Mit siebzehn waren meine Freundinnen und ich begeistert, wenn auch verhalten rebellisch, aber wir machten unsere Hausaufgaben, lernten unregelmäßige Verben, Gleichungen und die Motivationen von Romanfiguren auswendig und spuckten sie auf Kommando wieder aus. Wir sahen uns gern als böse Mädchen, tatsächlich aber waren wir ziemlich brav. 1969 lag viel Aufregung in der Luft, und das gefiel uns. Untrennbar damit verbunden war die Erwartung, bald das Elternhaus zu verlassen und woanders zu studieren. In meinen ersten achtzehn Jahren passierte nichts Merkwürdiges oder Schlimmes, und deshalb überspringe ich sie.

Wäre es nur nach mir gegangen, hätte ich mich für ein gemächliches Englischstudium an einer Provinzuniversität im Norden oder Westen entschieden, weit weg von daheim. Romane las ich gern. Und schnell – zwei bis drei die Woche. Drei Jahre lang nichts anderes zu tun, hätte mir gut gefallen. Aber damals hielt man mich für so etwas wie ein [9] Monstrum – ich war ein Mädchen mit Talent für Mathematik. Das Fach interessierte mich zwar nicht und machte mir keine Freude, aber ich genoss es, die Beste zu sein, und das ohne große Mühe. Ich kannte die Ergebnisse, noch ehe mir klar war, wie ich darauf kam. Während meine Freundinnen krampfhaft herumrechneten, gelangte ich mit ein paar schwebenden, teils augenfälligen und teils intuitiven Schritten zu einer Lösung. Es war schwer zu erklären, woher ich wusste, was ich wusste. So brauchte ich für eine Matheprüfung natürlich viel weniger zu lernen als für eine in englischer Literatur. Außerdem war ich im letzten Schuljahr Kapitän unserer Schachmannschaft. Man muss ein wenig historische Phantasie walten lassen, um zu verstehen, was es damals für ein Mädchen bedeutete, in der Schule einer Nachbarstadt anzutreten und irgendeinen überheblich grinsenden Klugscheißer vom Brett zu fegen. Trotzdem waren Mathe und Schach für mich nur Schulzeugs, genau wie Hockey, Faltenröcke und Kirchenlieder. Als ich über meine Studienwahl nachdachte, wollte ich mit diesem Kinderkram nichts mehr zu tun haben. Aber meine Mutter sah das anders.

Sie war der Inbegriff beziehungsweise die Parodie einer Pfarrers- und später dann Bischofsgattin: ein beeindruckendes Gedächtnis für Namen, Gesichter und Wehwehchen der Gemeindemitglieder; eine unverkennbare Erscheinung, wenn sie mit ihrem Hermès-Schal die Straße hinuntersegelte; im Umgang mit Putzfrau und Gärtner freundlich, aber bestimmt. Ihre Manieren waren tadellos gegenüber jedermann, in jeder Tonlage. Wie verständnisvoll sie bei den Treffen des Mutter-Kind-Clubs in der Krypta auf die [10] verkniffenen, kettenrauchenden Frauen aus den Mietskasernen einging. Wie fesselnd sie die Weihnachtsgeschichte den Waisenhauskindern vorlas, die sich in unserem Wohnzimmer um ihre Füße scharten. Mit welch natürlicher Autorität sie dem Erzbischof von Canterbury die Befangenheit nahm, als er einmal nach der Einsegnung des restaurierten Domtaufbeckens zu Tee und Jaffa-Keksen bei uns vorbeikam. Lucy und ich wurden für die Dauer des Besuchs in den ersten Stock verbannt. Das alles – und jetzt kommt der problematische Teil – verbunden mit völliger Hingabe und Unterordnung zur Sache meines Vaters. Sie setzte sich für ihn ein, diente ihm auf Schritt und Tritt und hielt ihm den Rücken frei. Zu Quadraten gefaltete Socken paarweise in speziellen kleinen Schachteln und gebügelte Chorhemden im Kleiderschrank, kein Staubkorn in seinem Arbeitszimmer, tiefste Samstagsruhe im Haus, wenn er seine Predigt schrieb. Als Gegenleistung erwartete sie lediglich – das ist natürlich nur meine Vermutung –, dass er sie liebte oder zumindest nie verlassen würde.

Dabei war mir jedoch entgangen, dass unter dieser konventionellen Schale der robuste Keim einer Feministin verborgen lag. Dieses Wort ist ihr nie über die Lippen gekommen, aber das ist unerheblich. Ihre Entschiedenheit machte mir Angst. Sie sagte, es sei meine Pflicht als Frau, nach Cambridge zu gehen und Mathematik zu studieren. Als Frau? So sprach kein Mensch in jenen Tagen, nicht in unserem Milieu. Keine Frau tat etwas »als Frau«. Sie sagte mir, sie werde nicht zulassen, dass ich mein Talent vergeude. Ich solle glänzen und mich hervortun. Ich müsse als Physikerin, Ingenieurin oder in der Wirtschaft Karriere machen. [11] Sie gestattete sich das Klischee von der Welt, die mir zu Füßen liege. Es sei unfair gegenüber meiner Schwester, dass ich sowohl klug als auch schön sei, sie dagegen weder noch. Da wäre es noch ungerechter, wenn ich nicht nach Höherem strebte. Ich konnte dieser Logik nicht folgen, sagte aber nichts. Meine Mutter erklärte, sie würde es mir und sich selbst nie verzeihen, wenn ich Englisch studierte und am Ende bloß eine etwas gebildetere Hausfrau würde als sie. Ich riskierte, mein Leben zu vergeuden, das waren ihre Worte, und sie kamen einem Eingeständnis gleich. Es war das einzige Mal, dass sie Unzufriedenheit mit ihrem Los ausdrückte oder andeutete.

Dann spannte sie meinen Vater ein – den »Bischof«, wie meine Schwester und ich ihn nannten. Als ich eines Nachmittags aus der Schule kam, sagte meine Mutter, er erwarte mich in seinem Arbeitszimmer. In meinem grünen Blazer mit dem Wappen und dem aufgestickten Motto – Nisi Dominus Vanum (ohne den Herrn ist alles eitel) – lümmelte ich mürrisch in seinem tiefen Ledersessel, während er hinter dem Schreibtisch thronte, Papiere verschob und vor sich hin summend seine Gedanken ordnete. Ich nahm an, er werde mir mit dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten kommen, doch er war dann überraschend sachlich. Er habe Erkundigungen eingeholt. Cambridge liege sehr daran, als »aufgeschlossen für die moderne, egalitäre Welt« zu gelten. Mit meiner dreifachen Benachteiligung – staatliches Gymnasium, Mädchen, eine reine Männerdomäne als Studienfach – würde ich garantiert angenommen. Sollte ich mich dort hingegen für einen Englisch-Studienplatz bewerben (was nie meine Absicht war; der Bischof hatte es [12] nicht so mit Einzelheiten), würde ich es sehr viel schwerer haben. Binnen einer Woche hatte meine Mutter mit dem Schuldirektor gesprochen. Etliche Lehrer wurden mobilisiert, sie tischten mir alle Argumente meiner Eltern auf und ein paar eigene noch dazu, und natürlich musste ich mich fügen.

Also begrub ich meinen Traum von einem Englischstudium in Durham oder Aberystwyth, wo ich bestimmt glücklich gewesen wäre, und ging stattdessen nach Cambridge, aufs Newnham College. Gleich im ersten Kurs, der im Trinity College stattfand, wurde mir klargemacht, was für ein kleines Licht ich in Mathematik war. Das Herbsttrimester deprimierte mich, fast hätte ich das Studium geschmissen. Linkische Jungen ohne jeglichen Charme, ganz zu schweigen von menschlichen Vorzügen wie Einfühlungsvermögen oder generativer Grammatik – schlauere Vetter der Trottel, die ich beim Schach deklassiert hatte –, grinsten hämisch, während ich mit Begriffen rang, die sich für sie von selbst verstanden. »Ah, die abgeklärte Miss Frome«, rief einer der Dozenten jeden Dienstagmorgen sarkastisch aus, wenn ich den Raum betrat. »Serenissima. Blauäugige! Erleuchten Sie uns!« Für meine Dozenten und Kommilitonen stand fest, dass ich deswegen scheitern musste, weil ich ein gutaussehendes Mädchen in einem Minirock und mit schulterlangen blonden Locken war. In Wirklichkeit musste ich scheitern, weil ich so war wie praktisch der ganze Rest der Menschheit – nämlich nicht besonders gut in Mathe, jedenfalls nicht auf Cambridge-Niveau. Ich versuchte, das Studienfach zu wechseln, mich für Englisch oder Französisch oder gar Anthropologie einzuschreiben, aber niemand [13] wollte mich. Damals hielt man sich strikt...