Suchen und Finden

Service

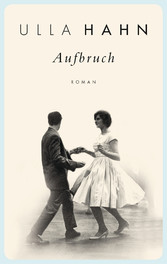

Aufbruch - Roman

Ulla Hahn

Verlag Deutsche Verlags-Anstalt, 2010

ISBN 9783641029982 , 608 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

Geräte

Auch ich hatte Godehard immer wieder mein leeres Glas präsentiert; er liebte diese kleinen Aufmerksamkeiten für mich umso mehr, hier vor aller Augen. Wie sollte er wissen, dass ich mir meinen Stuhl genau ausgesucht hatte, direkt neben der Kakteenetagere, was mir erlaubte, meine Bowle immer wieder mit einem Greisenhaupt oder einem Zwergsäulenkaktus zu teilen?

Zwei weitere Serviermädchen erschienen, balancierten Platten mit Broten, so klein, dass Astrids Vater davon sieben auf einen Streich hätte verputzen können. Ich hatte Hunger, hätte gern zwei Happen auf einmal von der Platte geklaubt, doch Godehard hielt meinen Arm unauffällig, spielerisch, aber nachdrücklich zurück. Hätte er, dank Dr. Oheim, nicht gemusst. »Eine Cocktail-Party soll ja keine Abfütterung sein, sondern ein durch kleine, aber feine leibliche Genüsse gewürztes flüchtiges geselliges Beisammensein … möglichst appetitlich auf Platten angerichtet … vom Personal herumgereicht … Leckereien, sehr oft auf kleine Holzstäbchen gespießt, die sich zwischen einem Schluck aus dem Cocktail-Glas und ein paar Plauderworten schnell in den Mund schieben und sich zu einem neuen Schluck anregen lassen.« »Canapés« hießen diese Appetithappen. So hatte ich es gelesen, und so prüfte ich die Bestände auf der Cocktail-Party Godehards van Keuken.

Ich beobachtete jede Bewegung. Wenn die anderen Hunger hatten wie ich, so taten sie doch wie ich, als hätten sie keinen. Man nahm den Bissen mit spitzen Fingern, nie mehr als einen, dazu eine Papierserviette, die man als eine Art freischwebendes Schlabberlätzchen auf dem Weg in den Mund unter den Happen hielt, wobei die Männer nicht selten den Kopf in den Nacken warfen und ein wenig in die Knie gingen. Vom nächsten Teller konnte man dann wieder nehmen, und wenn der erste Teller zurückkam, durfte man auch hier noch mal ran, aber meist waren dann Metthäppchen, Aal- oder Krabbenhäppchen schon weg, nur noch Ei und Käse. Sogar der Überfluss, dachte ich, hat seine Verlierer.

Die Unterhaltung kam wieder in Gang; ein Junge mit Stoppelschnitt und einem Oberkörper, der das Jackett zu sprengen drohte, erklärte, warum der 1. FC Köln auch in diesem Jahr Deutscher Meister werde. Eine andere Gruppe diskutierte den Verlauf der Ostermärsche. Der Wortführer, wie die anderen im Anzug, aber die Hose zu kurz, das Jackett zu weit, trug am Rockaufschlag eine bronzefarbene, rechteckige Plakette. »Das Friedenszeichen«, sagte der junge Mann, Stolz und Trotz in seiner Stimme, die ihre rheinische Herkunft nicht verleugnete. »Ein ganz schöner Haufen waren wir dieses Jahr. Um die zwanzigtausend. Wenn man bedenkt, dass wir beim ersten Mal mit knapp tausend von Hamburg aus zu den Amis marschiert sind.«

»Ja«, pflichtete ihm ein Mädchen bei, die gleichen störrischen Locken wie der Sprecher, sicher seine Schwester, »da haben sie uns noch nicht mal was zu essen gegeben, hatten Eintopf bestellt für hundertfünfzig Mann, und als wir ankamen, hing das Schild ›Geschlossen‹ an der Tür. Man hatte offiziell vor uns gewarnt. Muss man sich mal vorstellen. Wie vor Verbrechern.« Das Mädchen tippte sich auf die Brust, auf die Friedensbrosche. Frohgemut und unerbittlich, mit blitzenden Augen hinter blitzenden Brillengläsern, sagte sie ihrem Publikum eine tödliche Zukunft voraus, es sei denn, alle, aber auch wirklich alle, schlössen sich im nächsten Jahr ihrer Kampagne an.

Godehard nahm seinen Vetter beiseite. »Kennst du die? Und den Jungen? Wie kommen die hierher?«

»Keine Sorge«, beruhigte ihn Markus, »den kenn ich. Hab mit ihm in Köln das Studium angefangen. Aus kleinen Verhältnissen, aber Studienstiftung. Der Vater macht bei uns den Garten. Ich dachte, einer mehr oder weniger auf einem so großen Fest …«

»Ja, aber, was erzählt der denn da?« Godehard war noch immer beunruhigt. »Mit Politik will ich nichts zu tun haben. Damit hatten wir in der Familie schon genug Ärger. Weißt du ja.«

»Vor der Friedensbewegung musst du nun wirklich keine Angst haben.« Markus klopfte ihm beschwichtigend auf die Schulter. »Ich kenn die aus London. Hat ja da angefangen. Campaign for Nuclear Disarmament; Bertrand Russell, Albert Schweitzer und so. Und vor ein paar Jahren hat es hier in Deutschland doch das Göttinger Manifest gegeben, gegen Atomwaffen für die Bundeswehr. Haben Männer wie Otto Hahn, Heisenberg und Weizsäcker unterschrieben.«

Wir traten näher zu dem Geschwisterpaar, das jetzt fast alle Gäste um sich geschart hatte. Keine Parteien, keine Vereine, auch nicht die Gewerkschaften, erklärte das Mädchen gerade. Seit die SPD die Bewegung »Kampf dem Atomtod« verlassen habe und mit der Bundesregierung für die Aufrüstung stimme, habe man sich ja auch umgenannt in »Kampagne für Abrüstung«. Nur der Einzelne sei gefragt. Und keine Diskussionen. Propaganda erst recht nicht. Sie habe selbst erlebt, wie einer, der Werbung für die sogenannte DDR gemacht habe, nach Hause geschickt worden sei.

Nach Hause geschickt worden seien in diesem Jahr auch die Engländer und Dänen, die hätten mitmarschieren wollen. Regierungsbeschluss. Aber in einem, das Mädchen sah sich Zustimmung heischend um, sei man sich ja wohl einig: »Wozu brauchen wir Atomwaffen?«

»Atomwaffen vielleicht nicht«, widersprach ein Mädchen mit ruhiger aufmerksamer Stimme. »Aber eine Wiederbewaffnung? Ist die so verkehrt?« Man müsse sich doch schließlich verteidigen.

Die Diskussion kam in Fahrt.

»Siehst du«, sagte Godehard aufgebracht zu Markus, »was hab ich gesagt. Schon mitten drin in der Politik!«

»Keine Sorge«, lachte der, »gegen diese Waffe versagt jede Auf- und Abrüstung.« Der Vetter klopfte die LP aus der Hülle.

Ich stellte mich ans Fenster. Es war dunkel geworden. Draußen erhellten blaue, grüne und gelbe Laternen auf kniehohen Stäben den Weg zu Godehards Haus. Am liebsten hätte ich ihn bei der Hand genommen und wäre mit ihm durch das Spalier der bunten Kugeln zu einem unserer langen Spaziergänge aufgebrochen, weg von diesem Getümmel, den müden Chansons, den Gesprächen, Brothappen und Bowle. Doch Godehard zog mich mit sich, die Platte knisterte, zwei, drei harte Schläge, »one, two, three, four«, zählte eine Jungenstimme. »Mach doch mal einer das Licht aus«, brüllte jemand über die Musik hinweg, der in Kellnerkleidung schoss hinter den Tischen hervor, fummelte an einem Schalter, der Kronleuchter verglimmte bis auf ein lind-romantisches Sommernachtslicht, schimmerte milde wie ein wolkenverhangener Vollmond. Schlagzeug, E-Gitarren, eine Stimme bellte: »Well, she was just seventeen, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So, how could I dance with another, ooh, when I saw her standing there?«, sang die Stimme, und Godehard suchte meinen Blick, als sähe er mich wirklich wieder dort stehen, dort an der Kiste, und ich war ja auch siebzehn, die Stimme versprach: »Now I’ll never dance with another«, und Godehard hielt mich vor aller Augen in den Armen, »Komm, tanzen wir«, sagte ich, andere folgten uns, einfallsreichere Tänzer als Godehard, die ihre Partnerinnen ständig von sich wegwarfen und wieder zurückrissen, um die eigene Achse schnellten, mit den Fingern schnippten, die meisten mit einem todernsten, beinah feindseligen Ausdruck, der sich, je länger die vier Maikäfer ihren Schreigesang stöhnend auf Gitarre und Schlagzeug droschen, mehr und mehr lockerte und einer Selbstvergessenheit Platz machte, die ich von den Gesichtern der Kirchengemeinde kannte, wenn der Chor, verstärkt mit Pauken und Trompeten des Schützenvereins, das Halleluja jubilierte. »Misery«, jammerte einer der vier, »you’ve been treating me bad«, nie hatte ich entrückter vom Elend des Liebeskummers singen hören. Schön, nein, schön war es gewiss nicht, was die vier ihren Stimmen und Instrumenten abrangen; klang eher, als würden sie gleichzeitig Kaugummi kauen, gurgeln und heiße Kartoffeln runterwürgen, dazwischen hohes Geheul, so wie die Tante über die Straße juhuute, wenn sie einen sah vom alten Schlag.

Nicht zu vergleichen mit dem Wohllaut der Chansons, ihrer poetischen Sprache, war dieses läppische: »Love, love me do, you know I love you, I’ll always be true, so please, please love me do.« Aber es wirkte. Wirkte, als hätte man uns allen etwas in die Bowle, den Whisky, den Cognac, die Cola oder Limo gekippt. Es packte alle. Die um das Mädchen in den schwarzen Hosen so gut wie die mit dem Friedensknopf, die Jazzanhänger sowieso. Bis »Love, love me do« auch die Mädchen am Buffet, die mit den Tabletts und am Ende auch den Mann in Kellnerkleidung fortriss. »We held each other tight«, gab die Stimme vor, und Godehard tat, wie ihm befohlen, drückte mich an sich, meine kleine Frau. »Please, please me«, bettelte die Stimme in immer höheren Tönen, die mir ins Blut gingen, wo sie sich mit meinen Bowleschlückchen vermischten, schon kam mir Godehards Unterleib nicht mehr bedrohlich vor, war nur noch lästig, dann nicht einmal mehr...

Service

Shop