Suchen und Finden

Service

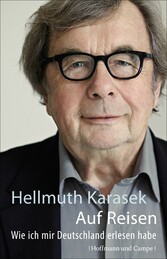

Auf Reisen - Wie ich mir Deutschland erlesen habe

Hellmuth Karasek

Verlag Hoffmann und Campe, 2013

ISBN 9783455850581 , 272 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz Wasserzeichen

Herr, Hund, Mensch und Handy

Jeder Mensch funktioniert in seinen Tätigkeiten wie eine Maschine – moderner würden wir sagen: wie ein Computer. Das Fließband war der erste Ausdruck dieses Maschinenzeitalters, der Modern Times. Chaplin hat es in seinem Film, der Fließbandtragikomödie, auf atemberaubende, gleichzeitig »chaplineske« und »kafkaeske« Weise vorgeführt.

Läuft das Fließband, lässt es sich bis zur Grenze der maschinellen und menschlichen Kräfte ausbeuten; gerät ein Teilchen aus der Ordnung, entsteht eine Kettenreaktion aus Fehlern: In der Ordnung lauert das Chaos, das die Unordnung genauso beschleunigt wie im Normalfall die Produktivität. Auch im Chaos potenziert sich die Kraft. Chaplin zeigt, wie die Ordnung »außer Rand und Band« gerät. Ein Bestandteil der modernen Komik ist, dass sie zeigt, wie die Ordnung in Unordnung umschlägt. Fehler, Fehlleistungen, Unachtsamkeiten sind dann nicht wiedergutzumachen. Die Unordnung bringt die Ordnung aus ihrem Lauf, sobald ein Steinchen ins Getriebe gerät, ein Fehler sich unerbittlich im Ablauf potenziert. Chaplin führt das am Fließband wie an der Ess- und Fütterungsmaschine vor.

Natürlich erfährt das auch derjenige, der nach Fahrplan reisen muss. Und dabei gibt es zwei Fehlerquellen: den Fahrplan und den Reisenden, den Menschen und die Maschine, das Subjekt und die Tücke des Objekts (die übrigens auch im Subjekt lauern kann). Dem geraden Weg stellt sich etwas in die Quere. Manchmal. Öfter. Meistens.

Früher habe ich in kleinen Flugzeugen Gelegenheit gehabt, dem Piloten und dem Copiloten beim Start durch die geöffnete Kabinentür über die Schulter zu schauen. Wie sie alle Vorgänge nach einer Anleitungsliste abchecken, laut und vernehmlich. Und wie sie dabei Schalter umlegen, sodass aus roten Lämpchen grüne werden und aus nach unten geschalteten Hebeln nach oben gerichtete. Es ist wie ein Blick in ein Gehirn, beim Packen, bevor die Reise losgeht. Wie eine Zwiesprache im Monolog.

Habe ich genug Socken, Unterhemden, Hemden und Unterhosen eingepackt? Bin ich zwei oder drei Tage unterwegs? Habe ich (das gilt für ältere Reisende wie für chronisch Kranke) genug Pillen, Tabletten und Salben für drei Tage? Habe ich das Ladegerät für mein Handy? Genug Klingen für meinen Rasierer? Patronen für meinen Füller oder Schreibstift? Habe ich meinen Ausweis, Führerschein? Brauche ich meinen Ausweis, meinen Führerschein? Fliege ich und habe die Schere aus Versehen ins Handgepäck gesteckt? Werde ich beim Einchecken ins Flugzeug also wieder eine Nagelschere und ein Toilettenwasser einbüßen? Habe ich die Kreditkarte, die Bahncard? Die Miles-&-More-Karte? Habe ich mein Notizbuch, meinen Taschenkalender mit Terminen und Adressen?

Da ich nach vielen Reisen so gut wie alle möglichen Fehler gemacht habe, bin ich inzwischen gewappnet. Der Mensch lernt aus seinen Fehlern, das stimmt! Aber warum so langsam? Und warum nicht immer? Durch Schaden wird man klug. Viele Hindernisse kann man antizipieren. Stauzeiten bei Zugfahrten. Wichtige Papiere und Utensilien wie Wohnungsschlüssel oder Geldbörsen nicht mehr im Mantel lassen, weil sie bei Übergangszeiten vom Herbst in den Winter zum Beispiel scheinbar verlorengehen. Übergangszeiten sind Sand im Getriebe.

Einmal habe ich im Proust-Fragebogen, als ihn die FAZ in ihrem noch vorhandenen Magazin abdruckte und am Freitag beilegte, auf die Frage »Was ist Ihr größter Fehler?« geantwortet: »Mit neuen Schuhen verreisen.« Das war das Resultat einer besonders schmerzlichen Erfahrung. Am ersten Tag scheuerten sich die Füße, vor allem die Fersen, blutig wund. Am nächsten Morgen kam ich nicht mehr, trotz Pflastern, in die Schuhe hinein. Die Abreise verzögerte sich, weil ich humpelnd in einer fremden Stadt nach Turnschuhen Ausschau halten musste. Gott sei Dank war wenigstens nicht Sonntag. Wie einst beim Literarischen Quartett.

Es war im August. Ich hatte mit meiner Familie am Wörthersee in Maria Wörth Urlaub gemacht. Am Samstag fuhr meine Frau mit unseren beiden Kindern zurück nach Hamburg. Sie nahm das meiste Gepäck mit, ich sollte noch nur für einen Tag nach Salzburg fahren, verstaute also ein sauberes Hemd, saubere Unterwäsche sowie Anzug und Krawatte in meinem Handkoffer. Am folgenden Abend war in Salzburg beim ORF die Live-Sendung. Am Montagmorgen würde ich nach Hamburg zurückfliegen. Ich hatte alles bei mir. Alles. Die Romane, die auf unserem Programm standen. Den Rasierapparat, der mir ein menschliches Antlitz garantieren würde, das eines zivilisierten Literaturkritikers. Tempo-Taschentücher. Deodorant. Denn es war heiß. Sehr heiß. Unterwäsche reichlich. Alles. Fast alles.

Als meine Frau abgefahren war, hatte ich noch Tennis gespielt. Auf einem wunderschönen Grandplatz. Auch da war es heiß. Ich war brav in die Stoppstellungen gerutscht, roter Grand war aufgewirbelt. Ich hatte geschwitzt, geduscht, mit bloßen Füßen zu Abend gegessen. Dann war ich zu Bett gegangen, nicht ohne die verschmutzte Wäsche und die Tennisschuhe in meine Tennistasche gepackt zu haben.

Am Sonntagmorgen wollte ich dann gut gelaunt, weil aufgeregt, nach Salzburg fahren. Ich stand auf, duschte, rasierte mich – und wollte mich anziehen. Alles, alles fand sich – nur: Ich hatte keine Socken. Mir brach der Angstschweiß aus, der Blutdruck schnellte spürbar hoch. Das Herz schlug bis zum Hals. In der Tennistasche waren nur drei Paar Tennissocken. Weiß und kurz, mit blauroten Rändern. Vor der Tür wartete schon das Taxi zum Bahnhof. Bis Salzburg kommst du noch auf Tennissocken, dachte ich. Niemand wird dir auf die Beine, gar auf die Füße gucken. Aber dann! Im Quartett!

Stein des Anstoßes der damals noch relativ jungen Sendung waren nicht etwa hitzige Auseinandersetzungen um Sexszenen bei Elfriede Jelinek, nicht aufeinanderprallende Meinungen bei Günter Grass, Martin Walser oder Peter Handke gewesen – sondern die Socken der Herren. Wir saßen ja damals gesittet in gepolsterten Ledersesseln, zwei Herren, eine Dame, die zu der Zeit noch ausschließlich Sigrid Löffler hieß, und ein Gast beziehungsweise eine Gästin. Die Beine hatten wir übereinandergeschlagen, in Ruhestellung, bei der Kampfhaltung stemmten wir sie in den Boden und beugten uns, mit den Armen heftig rudernd oder die Zeigefinger anklagend erhebend, vor. Bei uns Männern rutschten in der Rücklage die Hosenbeine hoch. Und es galt damals als Höhepunkt der Ungehörigkeit, ja der Obszönität, wenn dabei ein Stück blankes Bein, wenn der Unterschenkel über dem Knöchel bleich und eventuell behaart sichtbar wurde. Dass Reich-Ranicki etwa verbal einen Beischlaf als prinzipiell nichts anderes beschrieb als das Einschieben eines Bleistifts in ein Futteral, erregte nicht den Zorn der Zuschauer, der sich in Zuschauerbriefen niederschlug, auch dass Sigrid Löffler und ich kühl und leidenschaftslos wie Anatomie-Ärzte in der Pathologie die vulgärsten Bezeichnungen für primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale in den Mund nahmen, erzeugte nur die übliche Erregungssteigerung im Pegel der Reaktionen. Aber dass einmal Marcel Reich-Ranicki einen guten Teil seines blanken Unterschenkels in die Kamera hielt, ein andermal, ich weiß es noch wie heute, Jochen Hieber mehrere Male von der Kamera mit nackter Wade erwischt und dem Publikum ausgeliefert worden war, sorgte für die größte Erregung der Zuschauer, die mehr Dezenz von uns Männern einforderten. Ich konnte das gut nachempfinden. Ebenso sehr, wie wohlgeformte, elegant übereinandergeschlagene weibliche Beine im Zeitalter der Miniröcke tiefe Einblicke gewährten, erwecken nackte Männerbeine, noch dazu mit Brombeerhaaren, einen ästhetischen Widerwillen.

Ich weiß übrigens, dass Rudolf Bayr, ORF-Chef in Salzburg von 1975 bis 1984 (der übrigens antike Dramen übersetzt hatte, die, vielgespielt, damals die Bühne mit edel sprechenden und edel fühlenden Sandalenträgern füllte, die Namen wie Orest, Oedipus oder Jason trugen, aber dafür keine Beinkleider), mir damals gestand, dass er während der Festspielzeit mit Vorliebe auf deutsche Touristen in der Getreidegasse, vor Mozarts Geburtshaus, zustürzte, sie anherrschte und zu einer anständigeren Kleiderordnung aufforderte, wenn sie mit bloßen Männerbeinen in Sandalen und kurzen Hosen durch das brütend heiße Salzburg stampften und stolperten, meist das Übergewicht der österreichischen Küche (Salzburger Nockerln, Schweinebraten, Knödel, Gulasch und Kraut) so mit ihren strammen Oberschenkeln zur Schau stellend. Dabei war allerdings der Höhepunkt der Geschmacklosigkeit nicht nur für den Herrn Intendanten, der zwischen Griechen auf der Bühne und Piefkes auf Salzburgs Straßen wohl zu unterscheiden wusste, dass die Touristen in ihren Sandalen auch noch Socken anhatten. »So sind Sie hier nicht willkommen!«, herrschte Bayr sie an. Das Wort »unerwünscht« vermied er aus historisch verständlichen Gründen. Schließlich war er ja Redakteur beim Völkischen Beobachter gewesen, bei dem »Juden unerwünscht« zum selbstverständlichen Vokabular gehörte. Man kann aus vielen Gründen unerwünscht sein. Nicht immer ist es die falsche Lederhose, die falsche Figur.

Ich war, damals in Salzburg, in der schrecklichen Gefahr, mit weißen Socken über die neuesten Romane der Saison ein Geschmacksurteil abgeben zu müssen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an eine Kritik (war es in Pardon, war es in der Titanic?), in der zu lesen stand, Kritikern, die wie ich unpassende Krawatten zu falschen Hemden trügen, wären ihre ästhetischen Urteile nur schwer abzunehmen. Kann man jemandem, der eine scheußliche grelle Krawatte zu einem schrillen Hemd trägt, glauben, dass er in...