Suchen und Finden

Service

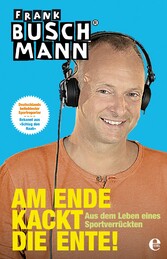

Am Ende kackt die Ente! - Aus dem Leben eines Sportverrückten

Frank Buschmann

Verlag Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe, 2014

ISBN 9783841902832 , 256 Seiten

Format ePUB

Kopierschutz frei

PARALLEL ZU MEINER mittelprächtigen Zweitliga-Basketball-Karriere – der ganz große Superstar war ich ja nun mal nicht – machte ich mir also langsam, aber sicher Gedanken über meine Zukunft. Denn nicht nur sportlich, sondern auch finanziell reichte es nicht wirklich. Zur damaligen Zeit, in den 80ern und Anfang der 90er-Jahre, konntest du vom Basketball nicht wirklich gut leben, geschweige denn dir ein ausreichendes Polster für die Zeit nach der aktiven Laufbahn zurücklegen, es sei denn, du warst in der Bundesliga ein absoluter Top-Mann wie Henning Harnisch oder solche Größen. Aber welche Aussichten hatte ich?

Klar, ich studierte an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Dort gab es nämlich ideale Trainingsbedingungen. Zusätzlich zum Training bei meinem Hagener Club eine prima Möglichkeit, an meiner Fitness zu arbeiten. Als Berufsausbildung sah ich das Studium, ich muss es leider zugeben, nicht. Obwohl ich immer allen Leute erzählte: Ich studiere jetzt Sport! Auf Diplom! Außerdem Geschichte! An der Uni! Das war so meine Rechtfertigungsstrategie, damit gaukelte ich mir selbst ein bisschen vor, dass ich was Anständiges, was Richtiges mache und mir alle Wege offenstehen, sei es als Journalist, sei es im Schulamt. Frank Buschmann als Lehrer – das wäre ein Spektakel geworden!

Andererseits hatte ich tatsächlich die ganze Zeit über schon mit der Vorstellung geliebäugelt, Sportjournalist zu werden. Und dann schlug das Schicksal zu, der Zufall, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Meine Schwester arbeitete damals, Ende der 80er-Jahre, in Hagen bei einem Anwalt. Der saß im Verwaltungsrat des neu gegründeten Lokalradios in Hagen. Irgendwann sprach er meine Schwester an: »Hör mal, der Frank, dein Bruder, der hat doch eine große Klappe« – keine Ahnung, wie er darauf gekommen sein mochte –, »außerdem kennt er sich im Sport aus …« Ich war damals Ende 20. Ich konnte noch locker fünf, sechs Jahre Basketball spielen. Aber der hatte schon mitbekommen, dass ich auf der Suche war und noch was anderes machen wollte. Er ließ also über meine Schwester anfragen, ob ich mir vorstellen könnte, beim Radio zu arbeiten. Dabei hatte ich so was überhaupt noch nie gemacht. Wie gesagt, eine relativ große Klappe hatte ich schon. Was übrigens etwas völlig anderes ist. Nur eine große Klappe haben oder aber vor einem Mikrofon oder vor einer Fernsehkamera sprechen, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe! Darauf kommen wir später in diesem Buch noch zurück.

Natürlich habe ich sofort ja gesagt! Ohne im Geringsten zu wissen, worauf ich mich einließ. Ich hatte noch nie ein Radiostudio von innen gesehen, mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie man einen Beitrag aufbaut, wie man in einer Livereportage spricht, wie man moderiert, was in einem Studio abgeht, wie man einen Beitrag schneidet … Null Ahnung!

Doch die Tür öffnete sich: Radio Hagen. Das war eine Redaktion von Leuten, die entweder ein Studium absolviert hatten oder an Journalistenschulen gewesen waren und zum Teil schon über erhebliche Berufserfahrung verfügten. Und da hinein platzte der Pseudo-Basketballprofi mit der großen Klappe, um in der Sportredaktion mitzumischen.

Das entpuppte sich, wie sollte es anders sein, als nicht ganz so einfach. Unser damaliger Chefredakteur kam vom Norddeutschen Rundfunk, ein ganz alter Hase von den öffentlich-rechtlichen Medien. Er hatte genaue Vorstellungen, wie man eine Livereportage spricht und wie man als Moderator im Studio agiert. Davon war ich Lichtjahre entfernt. Dazu kam, dass ich parallel ja noch Basketball spielte und immer sagen musste, dann und dann und dann kann ich nicht. Für einen Sportreporter keine ganz ideale Voraussetzung. Ich fiel immer mindestens an einem Tag am Wochenende aus, um mit der BG Hagen in der Zweiten Basketball-Bundesliga unterwegs zu sein. Und ein Sportreporter, der am Wochenende nicht regelmäßig arbeiten kann, ist natürlich eine Lachtaube, ein Treppenwitz. Das ist mir aber erst so im Laufe der Jahre klar geworden.

Immerhin fand sich nach und nach eine super Truppe zusammen. Da war zum Beispiel Michael Körner, mittlerweile ebenfalls im Fernsehen aktiv. Er ist der Poker-Papst unter den Kommentatoren in Deutschland und natürlich ein richtig guter Basketball-Reporter. Wie ich startete er seine Karriere damals bei Radio Hagen. Ein anderer Kollege war Harry Wandke mit seiner unfassbaren Stimme. Später wurde er zu der Morgenstimme bei Radio Hagen (das sich übrigens bis heute als kleiner Lokalsender mit sehr, sehr guten Einschaltquoten gehalten hat). Leider ist Harry viel zu früh verstorben.

Und so zogen wir denn aus in die Welt, zu den unterschiedlichsten Sportevents, auch ich (wenn ich denn am Wochenende mal Zeit hatte …), ausgestattet mit einem sogenannten Reportofon. Das Ding wog gefühlte 20 Kilo. Ab damit ins Auto, ein alter Opel Astra war das, glaube ich. Oder ein Kadett? Das ist schon so lange her. Auf jeden Fall ein alter Opel, und los! Anfangs wurde ich meist zum Basketball geschickt, zu den Erstliga-Spielen. Von Anfang an habe ich mich bei meinen Livereportagen vor allem dadurch ausgezeichnet, dass ich dermaßen laut brüllte, dass sich die Techniker im Studio in der Innenstadt in Hagen regelmäßig beschwerten, ich solle mal ein bisschen leiser machen, sonst übersteuert, überdreht das. Überdrehen – das ist wohl das richtige Stichwort. Ich habe immer schon, nun ja, emotional berichtet. Vielleicht ein bisschen zu sehr.

Ich habe auch andere Dinge als Sport gemacht, eine Livereportage im Hundefrisiersalon zum Beispiel. Aber dadurch, das ist mir erst später klar geworden, durchlief ich eine unglaublich gute Schule, nämlich das berühmt-berüchtigte Learning by Doing. Mach mal drei Minuten live, wie ein Pudel frisiert wird! Im Radio! (Was noch mal ein ganz großer Unterschied zum Fernsehen ist, weil man den Leuten ja etwas vor Augen führen muss, was sie nicht sehen; man muss ihnen die Szenerie so anschaulich beschreiben, dass sie vor ihrem geistigen Auge erscheint, muss erzählen, wie der Fiffi dasitzt, wie er vom Hundefriseur zurechtgemacht wird … Das ist eine große Kunst! Aus dieser Zeit rührt meine bis heute anhaltende Bewunderung für herausragende Live-Radioreporter her. Was die machen, ist, was die Sprache betrifft, tausendmal schwieriger als der Job eines Fernsehreporters, der ja immer noch das Bild dabei hat, das für sich selbst spricht. Der Fernsehreporter muss ja vor allem lernen, auch mal die Klappe zu halten, er muss schweigen können und darf nicht in den Fehler verfallen, das zu beschreiben, was man sowieso sieht. Jedenfalls, es gibt da große Unterschiede!)

Alles war gut, bis eines Tages mein Chef – es war nicht mehr derjenige, der vom Norddeutschen Rundfunk gekommen war; beim Lokalrundfunk war es zumindest früher so, dass die Bosse häufiger wechselten – zu mir sagte, und jetzt wird es spannend: »Du bist ein Verrückter, du hast eine Gabe, du kannst Emotionen transportieren – aber für eine Karriere in den elektronischen Medien, da fehlt dir die Stimme!« Für mich war das ein Schlag komplett ins Kontor … Stell dir vor, du bist beim Radio, und irgendwann, nach zwei Jahren oder so, sagt dir dein Chefredakteur: »Ja, du bist eigentlich ein ganz witziger Typ, und hier fürs Lokalradio reicht das, aber für eine Karriere in den Medien, für einen größeren Radiosender oder einen Fernsehsender, nein, also mit der Stimme wird das nichts …« Aus dieser Zeit stammt mein Lieblingsspruch: Ich bin ein Radio-Gesicht und eine Zeitungs-Stimme, fürs Fernsehen nicht hübsch genug und fürs Radio die Stimme zu dünn.

Na, irgendwie hat die Karriere dann doch Fahrt aufgenommen. Relativ schnell sogar. Nach einem halben, dreiviertel Jahr wurde ich, trotz dünner Stimme, Sportmoderator. Ich kannte mich im Sport halt gut aus und bekam einen guten Zugang zu den Sportlern. Das fand natürlich alles auf Lokal-Ebene statt, wir waren ja ein Lokal-Radio. Aber egal, wenn da mal ein Gast im Studio war, ein Handballer, Basketballer, Tennisspieler oder so, dann hat der sich bei mir offensichtlich wohlgefühlt. Ob dabei meine Interviews immer so super aufgebaut waren, ob ich immer an all die Dinge gedacht habe, die man auf Journalistenschulen so lernt – vermutlich eher nicht. Aber ich habe immer versucht, eine persönliche Beziehung herzustellen und bekam auf dieser Schiene einen Zugang zu meinen Interviewpartnern. Das mache ich bis heute so.

Als dann der Sport in den Lokal- und Regionalradios etwas runtergefahren wurde, weil man glaubte feststellen zu können, dass das bei der breiten Masse der Hörer eben doch nicht so der Knaller ist, kristallisierte sich als beliebteste Sendung für einen Moderator im Lokalen die Morningshow heraus, also die Sendung, bei der du morgens von sechs bis neun hinter dem Mikro sitzt und die Leute in den Tag geleitest. Und auch da bin ich nach etwa anderthalb Jahren irgendwie reingerutscht und konnte meinen kompletten Irrsinn weiter ausleben.

Wir waren die erste Generation – wir befinden uns Anfang der 90er-Jahre –, die ihre Selbstfahrer-Studios bekamen. Das heißt, du saßest im Studio und hattest ganz viele Knöpfe und Geräte vor dir. Du musstest sogenannte Dat-Kassetten einlegen, um die Musik oder Werbespots abzuspielen, und anschließend Regler rauf- und runterziehen. Du hattest noch Telefone im Studio, auf die die Hörer zugeschaltet werden konnten – per Lichtsignal (geklingelt hat das natürlich nicht). Noch während Du sprachst, legtest Du die nächste Kassette ein, um den nächsten Musiktitel vorzucuen, wie wir das nannten. Der größte Ehrgeiz von Radiomoderatoren damals war das sogenannte Ramp-Talking. Das ging, glaube ich, vielen Leuten extrem auf den Senkel, weil sie...